医科2011.04.15 講演

内視鏡でがんはどこまで診断でき、治療できるか?

-消化管内視鏡診断/治療の現況と展望- [診内研より]

大阪医科大学第2内科 梅垣 英次先生講演

はじめに

近年、消化器内視鏡関連の機器開発の進歩には目覚ましいものがある。また、それら新しい機器を用いた検査および治療の普及に伴って、実際の臨床の場では、新しい診断学が構築されつつある。

これら、新しい内視鏡機器と診断学を駆使して診療にあたることは、患者のQOLの向上に寄与すると考えられる。

消化管内視鏡診断

表1に、消化管内視鏡診断の方法を挙げる。通常内視鏡および色素内視鏡が、その内視鏡診断の基本になることは言うまでもない。

食道癌に対しては、ルゴールとトルイジンブルーによる二重染色により病変の範囲と深達度の診断が可能となり、また食道蠕動をうまく利用して認められる、いわゆる“畳み目模様”“縦ヒダ”から、がんの深達度を推測することが可能である。

胃癌に対しては、通常観察とインジゴカルミンによるコントラスト法がその基本であるが、近年では酢酸とインジゴカルミンを組み合わせた色素内視鏡も開発され、胃癌の範囲診断の向上に寄与すると考えられる。

さらに、腸上皮化生の診断にメチレンブルー、胃酸分泌領域の同定にコンゴレッド、大腸を中心とした拡大内視鏡によるピット診断にピオクタニンが用いられることがある。

それらの診断能に、さらなる上乗せ効果を期待して行うのが、特殊光による内視鏡診断である。

1、狭帯域フィルタ内視鏡

(NBI:Narrow Band Imaging)

NBIは、内視鏡観察光の分光特性を変更することで、粘膜表面の血管や粘膜微細模様の強調表示を行う光学的な画像強調技術である。

(1)粘膜表層の毛細血管像の強調表示

415nmの狭帯域光:粘膜表層の血管像を、茶色の色調で描写する。

540nmの狭帯域光:表層下の血管像を、シアン系色調で描写する。

(2)粘膜表面の微細模様の強調

色素内視鏡に、類似したピット強調効果をもたらす。

2、自家蛍光内視鏡

(AFI:Auto-Fluorescence Imaging)

青色励起光が上皮下層に到達すると、自家蛍光が発生する。蛍光観察とは、その自家蛍光を画像化することで、従来の内視鏡観察では発見・診断が難しい早期の腫瘍性病変を蛍光の強度あるいは色調の違いとして表示し、病変部の発見・診断を容易にするものである。

新しい診断法として、NBIによる特殊光内視鏡検査や拡大内視鏡検査を組み合わせることにより、さらに超拡大内視鏡も現在開発中であり、生検を行わずに咽頭領域から食道、胃、小腸、大腸のがんの存在診断、病変の広がり、深達度、組織型までの診断が可能となる、optical biopsyの時代が近い将来訪れると信ずる。

消化管内視鏡治療

表2に、消化管内視鏡治療の歴史を示す。1969年の常岡による胃ポリープ絞扼術、1970年の丹羽による高周波ポリペクトミーに始まる。

1983年には、現在の内視鏡的粘膜下層切開・剥離法(ESD:Endoscopic Submucosal Dissection)の原型とも考えられるERHSE法が開発された。当時、現在のようなハイパワーの高周波発生装置もなく、出血や穿孔などの合併症のため広く普及するには至らなかった。

その後、少しでも大きく病巣を切除する様々な工夫がなされた。1984年、多田らにより病巣の粘膜下層に生理食塩水を注入し、2チャンネルスコープを用いて切除するstrip biopsyや、1992年には内視鏡先端にキャップを装着して吸引法により病巣を切除するEMRCなどが開発されたが、いずれの方法も一括切除できる病変の大きさには限界があった。

1996年に、小野らによりESDが開発された。ESDでは、手技的難易度は高いものの、消化管のどれだけ大きな病変でも理論的には切除可能となり、従来は外科的に切除されていた大きな病変でも、内視鏡的に切除することが可能となった。

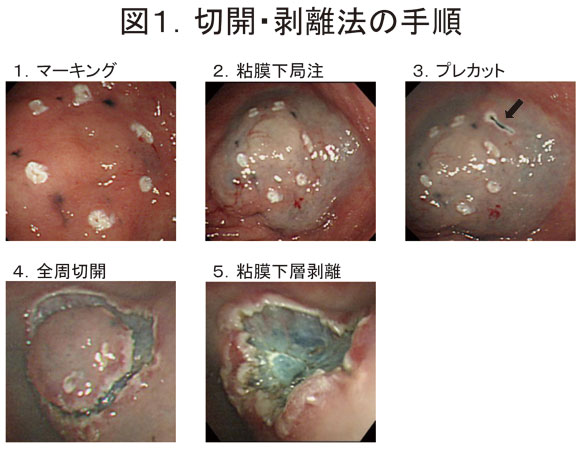

ESDの手順を示す(図)。

1.マーキング

2.粘膜下局注:粘膜下層へ生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウム、グリセオールなどを局注して、病巣を膨隆させる。

3.プレカット:デバイスの入る穴を、針状メスなどで作成する。

4.全周切開:各種デバイスを用いて、マーキングの外を切開する。

5.粘膜下層剥離:病巣の粘膜下層を剥離し、病巣を切離する。

早期胃癌に対する内視鏡治療(EMR)の適応原則は、脈管侵襲がなく腫瘍が一括切除できる大きさと部位にあることと考えられる。EMRの意義は、従来のTumor reductionの考え方から、外科的切除術と同等のCureを求める治療法であるべきと考えられ、ESDは基本的にはどれだけ大きな病変でも一括切除可能な治療手技であり、その意味では画期的な方法と言える。

現在、教室では深達度mの分化型胃癌でUl(-)・長径2㎝以下の分化型胃癌をESDの絶対適応、深達度mの分化型胃癌でUl(-)・長径2㎝を超えるもしくはUl(+)・長径3㎝以下の病変を適応拡大病変(JCOG0607第Ⅱ相試験)としてESDを行っている。今後、さらに未分化癌に対するESD適応拡大の可能性に関しても、前向きの臨床試験が組まれている。

おわりに

高齢化社会を迎えて、今後、適応拡大病変はもとより、それ以外の病変、適応外病変に対しても、ますますESDは盛んに施行されると思われる。内視鏡医は通常内視鏡、特殊内視鏡などを駆使して術前の病変診断率の向上に努め、適応外病変に対するESDは極力慎むべきである。

100%の正確な術前診断はあり得ないため、消化器内科医と消化器外科医との連携下での診断的治療はあり得ると考えるが、腹腔鏡下手術という治療選択肢も念頭におきながら、消化器内科医は不用意なESDにより、根治性が得られず、患者に負担をかけるような治療を行うべきではないことを肝に銘じる必要がある。