医科2015.10.31 講演

特別研究会より

見なおしてみよう!インフルエンザの診断・治療・予防

国立国際医療研究センター 国際感染症センター/国際診療部 忽那 賢志先生講演

インフルエンザウイルス感染症(以下、インフルエンザ)とは、インフルエンザウイルスにより主に上気道感染症を中心とした感染徴候を起こす疾患であり、世界ではインフルエンザで毎年500,000人が致死的な経過をたどっている。日本では年間の推定患者数は重症軽症を問わず600万〜1000万人/年、インフルエンザ関連の死亡は10,000人/年前後と言われており、世代を問わず感染を起こしうる。また、2009年に新型インフルエンザ(A/H1N1pdm)が世界的に大流行し、その高い死亡率と発生頻度が問題となり、日本でも若年者を中心に猛威を振るったことは記憶に新しい。(1)病態生理

インフルエンザウイルスはオルソミクソウイルス科のRNAウイルスであり、A型、B型、C型が確認されている。A型はヒト、鳥、豚といった哺乳動物が感染し、B型とC型は主にヒトに感染すると言われている。ウイルスの大きさは80nm〜120nm前後で極めて小さく、一般のマスクの目よりも小さい。数十年単位で大規模な流行を起こすとされ、スペイン風邪(1918〜1919)では世界でおよそ5億人が感染し、5,000万〜1億人の患者が亡くなった。近年問題になっている鳥インフルエンザも2003年のH5N1型、2013年のH7N9型など、潜伏期間が通常のインフルエンザより長く重症化しやすいとされ、中国、東南アジアを中心に鳥からヒトへの感染が報告されている(ヒト→ヒトはまれ)1)。

インフルエンザは痰や唾などの気道分泌物中にウイルスが多量に含まれており、感染経路としては一般的には感染者のクシャミや咳などから飛沫感染の形で成立する。環境表面中でも数時間程度生存可能と言われ、病院などの感染患者が多く認められる施設においては、環境表面をエタノールで清拭するなどの感染対策が必要である。

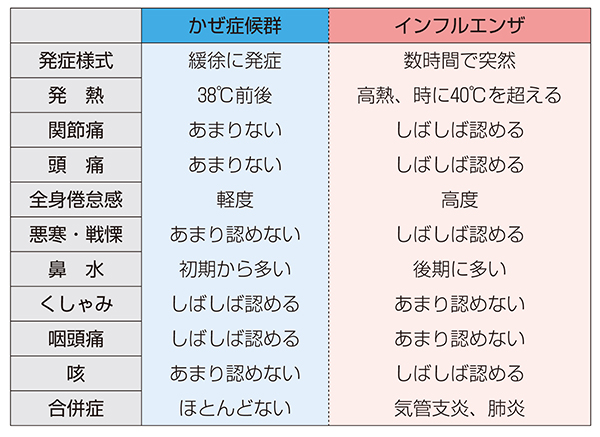

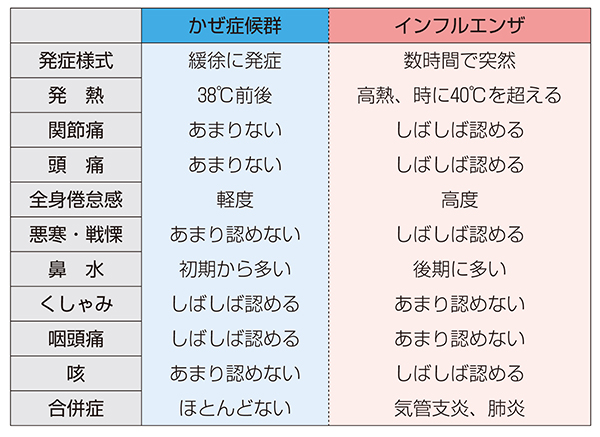

感染成立から1〜3日間の潜伏期を経て、発熱、頭痛、咽頭痛、倦怠感、関節痛、腹痛などを契機に発症し、遅れて咳や鼻水といった気道症状が発生して約5〜7日間の経過で解熱し軽快する。一般の上気道炎(いわゆるかぜ症候群)に症状が似るが、インフルエンザとかぜ症候群の違いを表に示す(表1)。

通常後遺症なく完治するが、高齢者や慢性疾患患者、免疫不全者、HIV患者、妊婦、小児などの場合は、時に2次性の細菌性肺炎や脳炎をきたし致死的な経過をたどることがあるため、たかがインフルエンザと侮ってはいけない。

(2)観察・問診のポイント

日本では11月末ごろから4月ごろの、冬季から春先にかけて発生が集中しているため、この時期に上記のような症状にて来院した患者に対しては積極的に疑い、特に発熱を認める患者には上気道症状の有無、周囲にインフルエンザの患者がいないかどうか、発症からどのくらい経っているかなどを聞く必要がある。また、小児や高齢者においては、高熱のため意識障害、脱水などで来院する可能性もあり、意識状態やバイタルの評価は迅速に行う必要がある。日本国内ではまだ発生報告はないが、鳥インフルエンザは養鶏場、鳥の生肉摂取、闘鶏場などがリスクとされており、流行国への渡航歴と鳥との接触歴も聴取する必要がある。また、南半球では季節が逆となるため、オーストラリア、アフリカ、東南アジアなどから帰国後の患者の発熱では、夏でもインフルエンザを疑う必要がある。

多くの病院の救急外来にはインフルエンザ抗原を鼻腔拭い液などから迅速に診断できるキットがあるが、発症から12時間以内はウイルス量が少なく偽陰性となる確率が高い。救急外来は時間外、夜間など緊急に受診を希望し"翌朝まで待てない患者"が来るため、発症から極めて早期に受診される可能性は高い。キットが陰性の場合の解釈には注意が必要である。また流行期でない時期に検査を行うと、陽性であっても検査後確率は必ずしも高くない。いかに検査前確率を高めるかが臨床医の腕の見せどころであると言える。

その他身体所見としては咽頭所見が有用と言われている2)。インフルエンザに感染した患者では、咽頭後壁に1〜2㎜大の濾胞の形成が見られることがある。色は赤くツブツブしているため、まるで「イクラ」のような形状をしており、発症初期からの頻度もかなり高い症候とされるため、迅速診断キットで陰性の患者でもこの所見を見たらインフルエンザを疑うべきである(図1)。

また、前述のとおりインフルエンザは飛沫感染を起こすため、インフルエンザを疑う患者の処置に入る場合は気道分泌物への曝露を避けるためサージカルマスクの着用、吸痰や鼻腔拭い液の採取の際などはフェイスシールドの着用、処置の前後での手洗い、手指消毒が必要なことは言うまでもない。

(3)具体的な治療法

ウイルス感染症であり一般的な抗菌薬は効果がない。重症化のリスクの高い高齢者等では抗ウイルス薬が推奨されるが、全ての患者に必要なわけではない。抗ウイルス薬以外の治療法としては高熱に対してのクーリング、脱水予防での水分摂取(経口補水液が良い)、十分な安静と睡眠などであり、経口摂取などができない患者では入院も推奨する。高齢者などでインフルエンザ後の2次性の細菌性肺炎が疑われる場合は抗菌薬の併用も考慮する必要がある。また、インフルエンザは毎年ワクチン接種を推奨されており予防効果は40〜80%前後と言われており、ハイリスク患者のみならず、特に医療従事者は免疫不全者と接触する機会が多いために積極的な接種を推奨されている3)。

1)Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 8th edition.

2)Miyamoto A, et al. Posterior Pharyngeal Wall Follicles as Early Diagnostic Marker for Seasonal and Novel Influenza. General Medicine Vol. 12. 2011. No. 2

3)青木眞.レジデントのための感染症診療マニュアル第3版.医学書院.2015

(2015年10月31日講演より)

表1 インフルエンザとかぜ症候群の違い

図1