医科2017.01.28 講演

手軽に取れる神経診察[診内研より494]

総合病院 国保旭中央病院 総合診療内科部長 塩尻 俊明先生講演

1.ツールレス神経診察

診療所や外来での神経診察を短い時間でクイックにとることが必要です。ここでは、なるべく神経診察の道具を使わず短時間でできる神経学的所見のスクリーン法を説明します。1)坐位と立位で診察をすませる場合

脳神経系第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ脳神経

□対座視野:患者と膝がつくかつかないかぐらいの距離で向かいあって座ります。患者に検査しない側の眼を患者自身の手で隠してもらい、検者もそれに対向する側の眼を検者自身の手で隠します。患者に検者の眼を見るように指示し、耳側上方、耳側下方の視野を外側から指をすりあわせながら中心に向けて移動し、検者の指が見えた場所が、患者と検者でほぼ一致していれば視野障害はないと考えます。次に検者は自身の眼を隠す手を変えて、同様に行います。

□瞳孔、眼位:ホルネル徴候があるかどうかも確認していきます。眼位については、患者の両眼前50㎝程度の距離からペンライトで瞳孔を照らし、瞳孔の中に光が反射していれば眼位は正常と判断していきます。

□眼球運動、眼振:ペンライトの先は「H」の字を描くようにゆっくり動かします。この時、同時に眼振も確認していきます。

第Ⅴ脳神経

□触覚、痛覚:顔面の感覚は、まず捻ったティッシュペーパーでふれて触覚の左右差を調べていきます。次に、アルコール綿のパックの角を利用して痛覚の左右差を調べていきます。

(□マイヤーソン徴候:三叉神経領域ではありませんが、ここでマイヤーソン徴候やパーキンソン病を疑った場合は確認します。)

第Ⅶ脳神経

□額のしわよせ:上目づかいをしてもらい前頭筋のしわ寄せの左右差を見ていきます。

□閉眼(まつげ徴候):両側を同時に閉眼するように指示し、まつげの瞼からのはみ出し方に左右差がないかを見ていきます。

□「イー」:「イー」と言ってもらい鼻唇溝の左右差を見ていきます。

第Ⅷ脳神経

□聴力:耳から15㎝ほど離した距離で検者が指をすりあわせ、患者に聞こえ方を確認します。

第Ⅸ、Ⅹ脳神経

□「アー」:軟口蓋の動きは、「アー」と発音してもらい、軟口蓋の中心がまっすぐ上方に挙上するかどうか見ます。

第Ⅻ脳神経

□舌偏位:鼻を舐めるように舌を上げると、舌下面の縫線が観察できるので偏倚が判定しやすくなります。

運動&協調運動系

□バレー徴候:両手を、手掌を上にして体の前方にのばし、保持できるかを見ていきます。

□長母指外転筋:じゃんけんの「パー」するつもりで手首を伸展位した状態で母指を外転させ、筋力を見ていきます。

□指鼻試験:両上肢を伸ばした位置から右、左交互に人差指で患者の鼻にふれてもらい協調運動を評価します。

□手首のトーヌス:片方ずつ手首の屈曲伸展し、トーヌスを調べていきます。

□前脛骨筋:足を内股にした状態で足首を背屈する力をいれてもらい筋力を評価します。

感覚系

□痛覚:両手足の遠位で左右差、上下肢の痛覚と触覚の差がないか見ていきます。

歩行

□歩行:診察室を数回往復して歩いてもらい歩行の評価をします。

□Tandem gait:「平均台の上を歩くように」と指示し、tandem gaitを評価します。

□Rombergテスト:両足をつま先までぴったりつけた状態にし、両上肢を前方に挙上し閉眼し、立位が保持できるか確認します。

ここまでで診察室でのスクリーンニングは十分です。以下の項目はオプションと考えてください。

2)頭痛を訴える場合

□Jolt accentuation:頭部を「ブルブル」と素早く数回振ってもらい頭痛が増強するかどうか確認します。3)仰臥位をとれる場合、とる時間がある場合

髄膜刺激徴候□Neck stiffness:頸部を前屈させ項部硬直を確認します。

運動&協調運動系

□Mingazzini試験:両下肢の股関節を90度に屈曲位とし、膝も90度屈曲位で両下腿を伸ばし、保持が可能かどうか見ていきます。

□踵膝試験:両足を伸展させ、一方の足の踵を他方の膝にもっていき、ゆっくり脛の上をすべらせるようにして協調運動を評価します。

反射

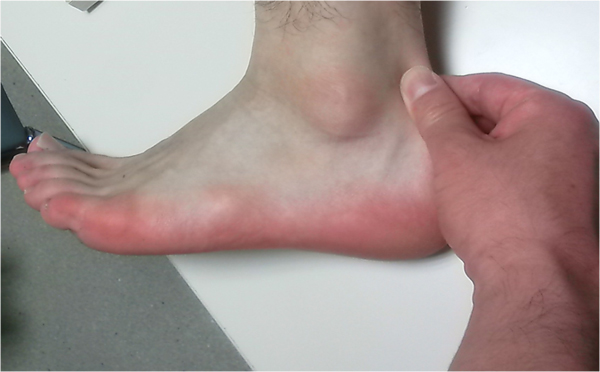

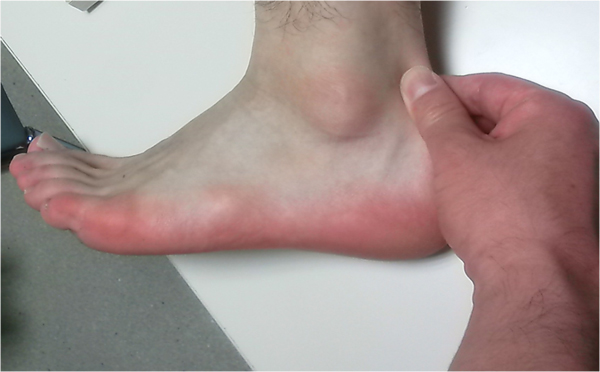

□Schaefferの手技:アキレス腱をゆっくりつまみます(図1)。

いずれも患者への苦痛が少ない方法ですので、バビンスキー徴候を見たいときにはぜひ試みてください。

4)高次機能検査が必要な場合

患者の主訴や症状により施行してください。ルーチンの診察で施行する必要はないと思われます。□優位半球のスクリーンニング:いくつかの物を患者に見せて、「時計」を選んでもらいます。また、患者に時計を見せて、「時計」と答えられるか確認します。

□劣位半球のスクリーンニング:一本の紐を患者に見せて、真ん中を指で示せるか確認します。

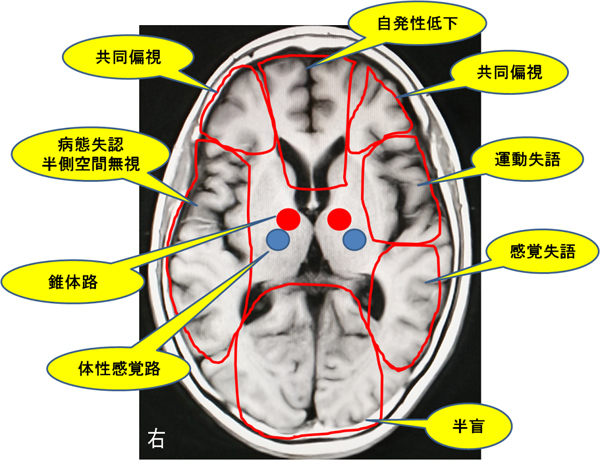

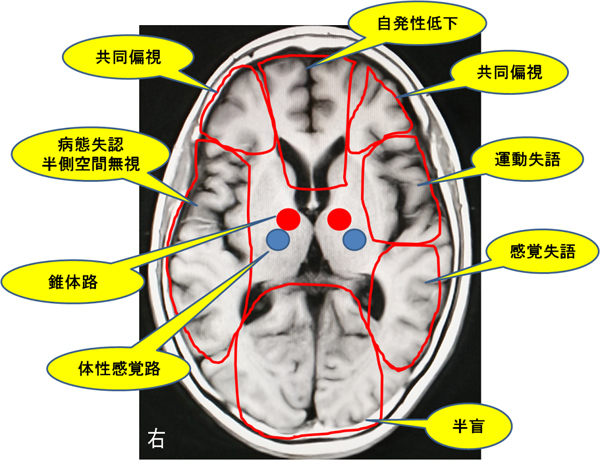

2.脳梗塞簡単整理

テント上の簡単な解剖をおさえておくと解剖学的診断が容易になります(図2)。(1月28日、診療内容向上研究会より)

図1 Schaefferの手技

図2 脳梗塞簡単整理

図2 脳梗塞簡単整理

図2 脳梗塞簡単整理

図2 脳梗塞簡単整理