医科2019.07.06 講演

これだけは押さえておきたい皮膚疾患診療のコツ(中)

~こっそり学ぶ!ありふれた皮膚疾患~

[診内研より510](2019年7月6日)

医療法人社団 廣仁会 札幌皮膚科クリニック 褥瘡・創傷治癒研究所 安部 正敏先生講演

(12月15日号からのつづき)表在性真菌感染症

表在性皮膚真菌症は極めてありふれた疾患であり、かなりの数の患者が正しく治療していないといわれている。正しく治療しなければ同居する家族にもうつるため、適切な対策が求められる。一方失禁している患者などにおいては、オムツ部を中心として容易にカンジダ症を来すので、適切な診断と対処が必要である。白癬は、いわゆる「水虫」であり、真菌の一種である皮膚糸状菌による感染症である。なかでも爪白癬は、真菌の貯蔵庫となり、周囲への感染源となるため、きちんとした治療を行う必要がある。本症は、手指に比較し足趾に多くみられ、特に第1趾に好発する。周囲の炎症症状を伴うことは少なく、爪の肥厚、白濁、脆弱化がみられ、爪が脆く剥がれやすくなる。無論足白癬を合併することも多く、周囲皮膚の観察も重要である。部位により「頭部白癬」「体部白癬」「手白癬」「股部白癬」「足白癬」「爪白癬」と分類されるが、あくまで部位の違いである。原因となる菌糸は数種類あるが、重要ではないため割愛する。

他方、カンジダは白癬とは異なり、仮性菌糸を有する真菌であり、ヒトでは腸管では常在菌である。失禁患者のオムツ部などは、皮膚が浸軟し、カンジダ症が好発する。「カンジダ」も部位による分類が多いが、口腔内など、粘膜にも好発する点を注意すべきである。

臨床診断のポイント

表在性皮膚真菌症の臨床診断において重要な点は、皮疹が環状を呈し、中心治癒傾向がみられることである(図3)。環状紅斑はさまざま様々な皮膚疾患でみられるが、表在性皮膚真菌感染症においても、重要な所見である(図4)。すなわち真菌が感染すると、角層を外側に移行するため、皮疹は環状に拡大し、中心治癒傾向が生ずる(図5)。診断はいわゆるKOH法による。皮疹部より採取した鱗屑、爪片、毛、粘膜などの試料をスライドグラス上に載せ、10~30%KOHを数滴たらしカバーグラスをかぶせる。この状態で数分間静置する。その後、カバーグラスを軽度圧迫し、顕微鏡で観察する。100倍で観察し、真菌要素を確認する(図6)。KOHにジメチルスルフォキサイド(DMSO)を約20%混合すると鱗屑への浸透性が高まり、より観察が容易となる。

治療とケアの留意点

治療とケアのポイントは、当然であるが、家族を含めた他人にうつる疾患であることを理解させる。入浴中よりも、足ふきマット、タオルの共用、じゅうたんなどで感染する。診断には真菌検鏡が必要であるため、安易に市販の抗真菌薬などを投与することは厳に慎むべきである!無論、副腎皮質ステロイド外用薬などを使用した場合、症状は直ちに増悪する。ただし、現実には皮膚表在性真菌症を疑う患者すべてを皮膚科医に受診させることは不可能なことである。この場合、診断を優先するがあまり治療を行わないのは、患者とその家族からは治療放棄ととられかねない。

もし、確定診断がつかぬまま治療を行う場合には"治らなければ皮膚科を受診する"という前提の下、ぜひ副腎皮質ステロイド外用薬を用いていただきたい。抗真菌薬を使用して治らない場合、皮膚科を受診しても皮膚科医はKOH法を行っても菌糸は見つからないので、そもそも真菌症でないのか、抗真菌薬を使用したためか分からなくなってしまう。しかし、副腎皮質ステロイド外用薬を使用した場合には局所免疫が低下するため真菌の増殖が促され、結果として容易にKOH法で菌糸が検出可能となり、確定診断が可能となる。最終的に患者の利益となる方法をとるべきである。

ケアはまず、なにより清潔指導を行う。足の洗浄方法などを指導し実践させる。また、タオルや足ふきマットの共用を禁止する。その上で、通常は外用療法を行う。重要なのは病変部のみではなく、全体に塗布することである。広く用いられるイミダゾール系薬剤は抗菌域が広い。最近のラノコナゾール(アスタット®)やルリコナゾール(ルリコン®)は白癬菌に対する効果も高い。また、白癬菌が確実であれば、チオカルバメート系のリラナフタート(ゼフナート®)などは白癬に対する抗菌活性が強化されており、極めて有効である。ほとんどの抗真菌外用薬には剤型として、クリームのみならず液剤もあり、爪白癬にも便利である。

(つづく)

図3 白癬の臨床所見

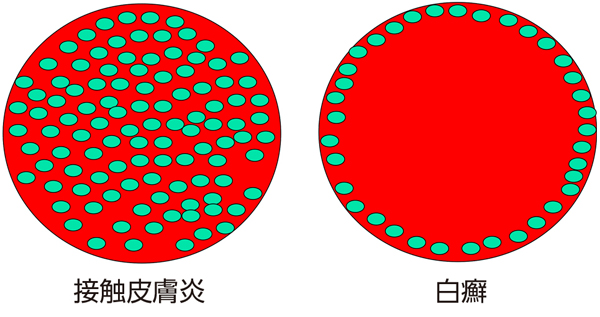

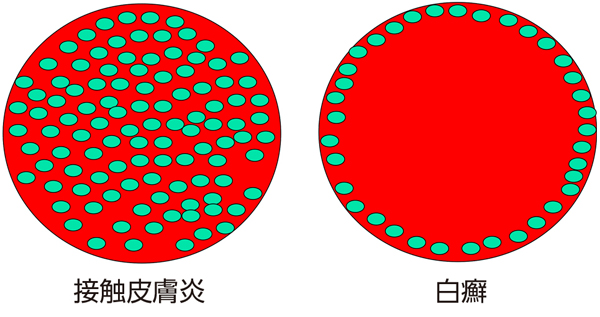

図4 接触皮膚炎と白癬の臨床所見の特徴

図5 体部白癬の臨床所見

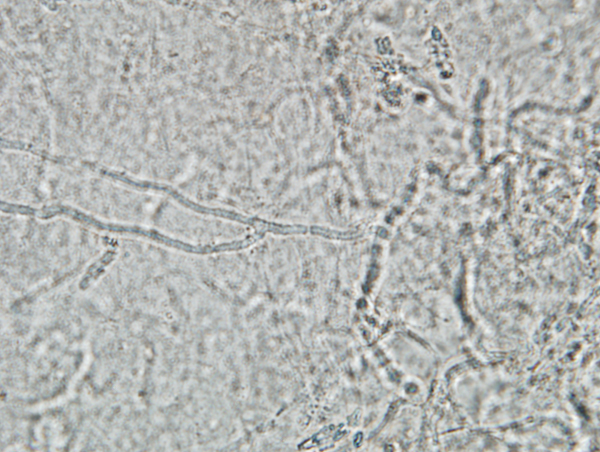

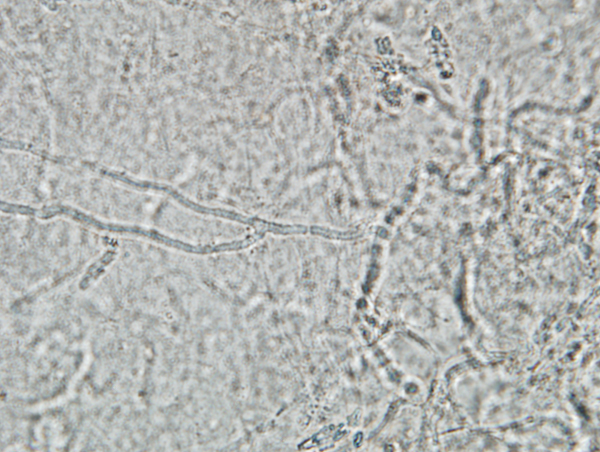

図6 KOH法による白癬の所見

図4 接触皮膚炎と白癬の臨床所見の特徴

図5 体部白癬の臨床所見

図6 KOH法による白癬の所見