医科2022.06.19 講演

第54回総会記念講演より

感染症社会からみえた社会防衛の思想

-パンデミックを複眼的にみる-(2022年6月19日)

立命館大学大学院先端総合学術研究科教授 美馬 達哉先生講演

はじめに

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のように、人間から人間へと「伝染」する感染症の場合には、ただ単に個人を治療する医療だけではなく、感染の拡がりを予防する医療という側面が出てきます。そうした公衆衛生的で予防的な医療は、社会防衛のための医療とよぶことができるでしょう。社会の健康を保って、病気から人びとを防衛することは、一見すると望ましい医療の姿のようです。しかし、感染の予防のために、さまざまな社会活動を制限したり、健康な人びとに予防を強制したりすることには、個々人の自由を制限する人権上の問題があります。社会防衛のために個人が犠牲になるとはどういうことか。感染者差別はどうやって起きるのか。そうしたことを今日は考えてみたいと思います。

そのためには、医学やウイルス学や生物学の知識だけでは不十分というのが、私がお伝えしたい最重要ポイントです。いいかえれば、COVID-19を「ウイルスによって生じたパンデミック」としてみるだけでは不十分で、人文社会学を含めた複眼的で鳥瞰的な観点から、人間社会の歴史や文明と環境の相互作用として理解する必要があるのです。

コロナはパンデミックではない

これを、一言でいえば「コロナはパンデミックではない」となります。格好いい表現ですが、私が思いついたのではなく、伝統ある医学雑誌ランセットの編集長R・ホートンの言葉です。病原体しか見えていないウイルス学者や数式しか見えていない公衆衛生学者の知識だけで、国家レベルの政策が導かれていることへの警鐘との趣旨です。ホートンは、さらに、COVID-19は「シンデミック」なのだと続けます。シンデミックは耳慣れない言葉かもしれません。1990年代から、感染症を研究する医療人類学や医療社会学で重視され始めた概念です。感染症の拡大や疾病負荷の増大には、病原体の毒性や伝染力だけでなく、環境や社会や文化などが複合的に大きく影響するということを指しています。原語のギリシャ語での、「パン(全て)」を「シン(共に)」に変えた単語です。

COVID-19の場合であれば、感染が重症化しやすいのは、肥満や心疾患や呼吸器疾患をもつ人びとと高齢者です。こうした病気は、日本では「生活習慣病」としてまとめられ、食生活や運動不足や喫煙習慣等のライフスタイルが大きな影響を与えるとされています。ライフスタイルというと、個人の努力不足や自己責任による病気のように聞こえます。しかし、実際には、肥満や喫煙は経済階層や学歴の低い人々に多いことが知られています。これは、「健康の社会経済的格差」と呼ばれる現象です。これを反映して、COVID-19の死者数の割合の大小には、米国や日本では経済格差(米国では人種差も)の影響が現れているという報告があります。COVID-19は、「全ての(パン)」人びとを平等に襲うのではなく、経済格差を生命格差にしてしまっているのです。

ここからは、病原ウイルスと「共に(シン)」作用して、COVID-19の社会的インパクトを大きくしている要素を、歴史学・人類学・社会学の三つの視点から考えてみましょう。

歴史学からみたコロナ

そもそも、パンデミックは人間から人間に感染症が拡大することです。つまり、人間という生物が大きな群れで暮らすこと、すなわち「都市」の存在が、パンデミックの根本原因です。歴史的にみれば、家畜や農業の発明と都市文明の出現が、パンデミックを生み出したのです。分子遺伝学の研究では、天然痘、コレラ、ムンプス、インフルエンザ、麻疹などの感染症の出現は、人間が集団で定住するようになった1万年以内と考えられています。また、人間とのつきあいの長い感染症は、家畜や動物とも共通した病原体が多くあります。たとえば、天然痘と牛痘。種痘は、この二つのウイルスに共通点が多いことを利用しています。いま問題になっているCOVID-19は、家畜ではないですが、コウモリに由来するコロナウイルスの突然変異による人獣共通感染症と考えられています。

中国の奥地にいるコウモリと人間が接触するようになったことは、グローバル化の表れの一つです。人間の活動範囲の拡大は、人間と他の生物(動物も病原体も)との接触につながります。そして、20世紀以降では、人間の数(地球人口)は爆発的に増大する一方で、野生動物は種数も個体数も激減しています。そうすると、ウイルスや細菌には、他の動物から乗り換えて、人間を新しい宿主とする方向への進化圧力がかかります。

このように、パンデミックそのものが都市文明の産物で、新興感染症の出現は人間活動の(意図せざる)結果なのです。だから、安易に「アフター・コロナ」とは言えません。

人類学からみたコロナ

次に、人類学から何が見えてくるかに進みましょう。人類学とは、世界のさまざまな民族や社会について研究する学問です。そうすることで、人間の社会の多様性や差異とともに類似点や一致点を明らかにします。

COVID-19の感染爆発において、感染者に対する差別や医療従事者とその家族に対する忌避が起きました。こうした差別には、医学的根拠はありません。何となく嫌で危険な気がするという感情に多くの人が動かされました。そして、SNSの発達がそれを助長しました。

この差別感情を理解するには、人類学でいう「

感染症対策の一部は、伝統社会でみられる穢れを祓う呪術と同じではなかったでしょうか。感染症拡大の元凶として、「パチンコ店」、「夜の街」、「飲酒」などが重視されたのは、医学的根拠より「穢れ」のイメージではないでしょうか。科学がどんなに進んでも、人間の発想は昔からそう変わらないのかもしれません。

社会学からみたコロナ

医療の役割としての社会防衛が強調されたことには、社会学・医療社会学からみて、危惧を感じました。感染者を、病気に苦しむ一人の「患者」としてみるよりも、他の人に伝染させる危険な「感染源」としてコントロールすることが重視されたからです。これは、臨床医としての倫理である「目の前の患者に全力を尽くす」とは異なった、集合としての人口に配慮する管理者的な目線といえます。極端にいえば、医療の名のもとに、一人を犠牲にして、多数を救うことを肯定するのかどうかが問われるのです。こうした社会防衛としての医療のあり方を象徴的に示すのが、米国の「チフスのメアリー」という事例です。

19~20世紀の実在した女性メアリー・マローンは、アイルランド移民で、ニューヨークで住み込みの家政婦として働いていました。しかし、奇妙なことに、1900~1907年で、彼女の勤め先八家族のうち七つで腸チフスの集団感染が起きました(患者数は合計22人)。公衆衛生当局は疫学調査で、彼女が腸チフスの健康保菌者であることを突き止め、彼女を「感染源」として病院に強制隔離しました(後に感染巣は胆のうと判明)。

当時は「健康保菌者」という概念は明確ではなく、彼女は隔離を不当とする裁判も起こします。今から考えれば、移民女性という社会的弱者への差別も、強制隔離の背景にあったかもしれません。紆余曲折の後、彼女は1915年に伝染病院に終身隔離となり、1938年に69歳で亡くなりました。保菌者であることで23年の監禁生活、みなさんはどう思われますか。

当時の雑誌には、「チフスのメアリー」が口からドクロをはき出しながら調理をするという扇情的な挿絵がみられます(図1)。意図的に病気をばらまいたという悪女のイメージですね。社会学では、問題化された個人や集団が、「悪」の象徴のように扱われ、徹底して排除されることを「悪魔化」と呼びます。そして、誰かを悪者としてイメージすることで、社会の秩序や一体感が保たれ、同時に人権侵害を含む強制的な手段が正当化されるとみます。

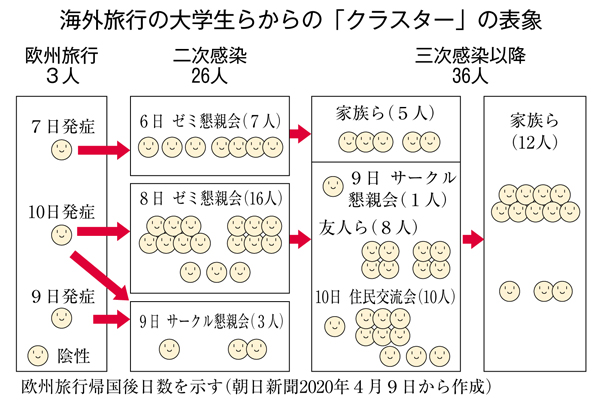

疫学調査やクラスター対策には、医学的な意味だけではなく、感染者を「悪魔化」する社会学的な意味も含まれています(図2と図1を比べてみてください)。社会防衛を考えるときには、医学とは異なった視点への配慮が重要なのです。

日常の臨床とはひと味違う人文社会学の観点からみたCOVID-19を、今日は紹介しました。宣伝になりますが、こうした面に興味を持たれた方は、拙著『感染症社会』(人文書院、2020)を手に取っていただければと思います。

(6月19日、第54回総会記念講演より)

図1 チフスのメアリーの記事(左)と手元のドクロの拡大図(下)(美馬達哉『〈病〉のスペクタクル』人文書院より)

図2 COVID-19での感染経路の記事(美馬達哉『感染症社会』人文書院より)