医科2023.10.21 講演

人工冬眠と医療分野での可能性

[支部研究会より](2023年10月21日)

国立研究開発法人 理化学研究所 生命機能科学研究センター 冬眠生物学研究チームリーダー 砂川玄志郎先生講演

人口冬眠研究の世界に飛び込んだきっかけ

私は2001年から医師となり小児科医として研鑽を積み、主に小児救急医療や集中治療に従事してきた。小児の重症例は成人や高齢者と異なり基礎疾患がない症例が多く、最も症状が重い時期を乗り越えると助かることが多い。しかし、最重症期を乗り切れずに命を落とす小児が存在するのも事実である。臨床に明け暮れていた2005年に大きな転機がおとずれた。世界で初めて発見された冬眠をする霊長類の論文(Dausmann KH, Nature, 2004)を偶然目にしたのである。数百グラムしかないこの小さな冬眠動物はフトオコビトキツネザルとよばれ、主食である木の実がなくなる乾季に冬眠する。私はこのキツネザルが冬眠中に呈する体温を見て驚愕した。彼らは外気温よりも高々数度しか違わない23℃程度の体温を1週間以上も維持していたのである。

私はこの論文を見た瞬間に、キツネザルができるのであれば人間でもできる、と思った。そして、人間の体温を20℃程度まで下げることができれば、代謝を半分程度まで低下させることが可能で、いわゆる重症例の生体維持がいまよりも容易になるだろうと直感的に感じたのである。

その後、既報を調べていくうちに、人間に冬眠を誘導できれば臨床に大きく貢献できると確信し、2006年から基礎研究の世界に飛び込んだ。

休眠とは

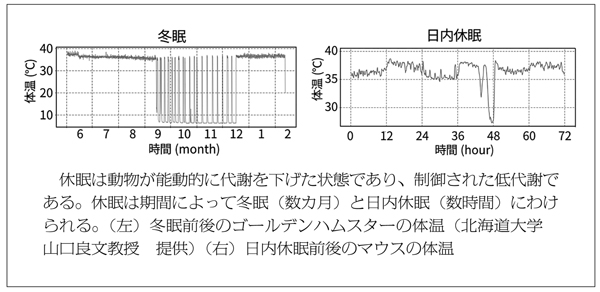

哺乳類や鳥類は体内で発熱する機構をもつ内温性動物であり、生体恒常性の一部として恒温性、すなわち、環境にかかわらず体温を一定に保つ機構を備えている。この恒温性により季節、時間帯、地域による体外環境の温度変化に対して、体温を一定に保つことができ、哺乳類や鳥類の時空間的な生息範囲が大きく広がったといわれている。ところが一部の哺乳類は恒温性を一時的に大きく変容させ、能動的に自らを低代謝状態に移行させる。この現象を休眠(torpor)とよんでいる。休眠は代謝が低下している期間によって大きく二つに大別される。すなわち数カ月に渡って休眠を呈する冬眠(hibernation)と、1日の中で数時間の休眠を呈する日内休眠(daily torpor)である。

冬眠は主に冬季に見られる季節性の休眠で、低代謝・低体温を特徴とする休眠状態と正常代謝・正常体温の中途覚醒が交互にみられることが特徴である(図1左)。日内休眠は冬眠と異なり数時間の休眠であり、マウスのように絶食時に出現するものや、一部のコウモリのように1日に1回休眠を呈する動物も存在する(図1右)。休眠時は恒温性を一時的に緩和することで個体としての酸素消費量を大きく低下させ、少ないエネルギーで生存できるように体の状態が切り替わる。

休眠中の哺乳類は、正常時と比較して1~30%程度の酸素消費量まで低下する。消費エネルギーが著しく低下すると、細胞が障害を受けることが予想されるが、休眠中の動物の組織では障害が観察されない。低代謝(低エネルギー産生)でも無事なのは、細胞レベルで必要なエネルギーが低下していると想像できる。このような低代謝適応能を臨床に応用したいのだが、現時点でメカニズムはほぼ未解明であり、休眠現象そのものの研究が必要である。

研究に大きな転機をもたらすQIHの登場

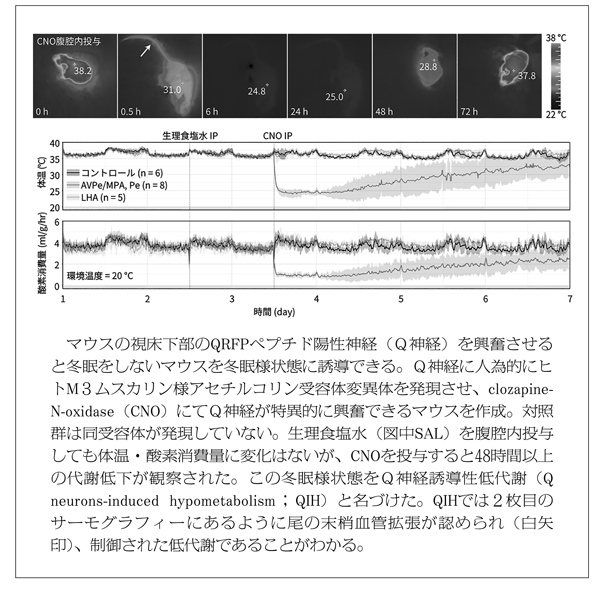

休眠現象について調べたいときに、長い休眠を呈する冬眠動物を用いたいと思うことは当然である。しかし、冬眠動物は基礎研究には不適切な生物と言わざるを得ない。まず、冬眠は原則として1年に1回の現象である。また、ほとんどの冬眠動物は野生由来で実験動物として純化が行われていない上に、遺伝子改変技術が樹立されていないため、遺伝子改変動物が作成できない。これらの事情が冬眠研究の進展を大きく阻んできたが、2020年に冬眠研究分野に大きな転機が訪れた。筑波大学の櫻井武先生のグループと私たちの共同研究でマウスの脳を興奮させることでマウスを冬眠に酷似した状態(QIH;Q神経誘導性低代謝;図2)に誘導できることを明らかにしたのである(Takahashi TM, Nature, 2020)。

QIHは薬剤を投与することで約30分で休眠がはじまり約2日間にわたって休眠状態が継続する。この間、マウスの体温は環境温度とほぼ同じ程度まで低下し、体動は消失し、摂食・飲水もしなくなる。QIHの登場により、冬眠研究がようやく仮説検証サイクルをまわしながら真実に近づいていくという近代科学の俎上にのったと言える。

医療分野の人工冬眠技術の応用の可能性

現在、私たちの研究チームでは、人工冬眠の実現を目指して、QIHを用いてどのような神経回路が休眠誘導に関わっているのか、QIHによって末梢組織でどのような変化が生じているのか詳細に調べている。また、自然の冬眠では不可能であった休眠が疾患に与える影響についての研究も進めている。たとえば、心臓血管外科領域で行われる大血管置換術では一時的に下行大動脈の血流が途絶し、腎臓が虚血性障害を受けることが知られている。手術中に低体温を誘導することで腎障害を予防することが可能だが、低体温は感染性を高めたり凝固異常を誘導するため、両刃の剣である。

私たちは体全体を冬眠誘導することで腎臓の酸素需要を低下させ、虚血から保護できるのではないかと考え、QIHを用いて実験にて検証した。QIHを誘導した動物では体温が低下することもあり、腎臓の虚血性障害が軽減することが示された。

興味深いことに、QIH中に外から加温し体温を36度に保っても腎障害が抑えられることがわかった(Kyo S, JTCVS Open, 2022)。つまり「温かい冬眠」でも虚血性障害を予防できることを示したのである。今後も、様々な疾患において休眠誘導が重要であることを示しながら、少しでも早く人間を冬眠誘導できるように、人工冬眠技術の研究開発に勤しみたい。

(2023年10月21日、神戸支部第44回総会・記念講演より)

図1 休眠の分類

図2 Q神経誘導性低代謝