医科2024.09.21 講演

地域で担う誤嚥性肺炎診療

[診内研より550] (2024年9月21日)

ガイズ病院(イギリス) 吉松 由貴先生講演

高齢者肺炎の7割は誤嚥性肺炎とされ、加齢や種々の疾病、治療の影響で、摂食嚥下機能障害の頻度は増えています。また医療体制の変化に伴い、急性期病院の入院基準や期間は厳しくなり、誤嚥性肺炎の診療や予防を地域で担うことがますます増えていきます。一方、誤嚥性肺炎の診断基準や治療指針は確立しておらず、日々の診療は統一されていないのが現状です。各方面の医療者が互いの専門性を理解した上で自身の役割を果たし、密に連携することが求められています。今回は地域で誤嚥性肺炎を診ていく上で知っていると役立つ診断や原因検索、原疾患管理、嚥下評価や予防法など、肺炎診療ガイドラインの改定も踏まえて最新の話題をお話ししました。当日のスライドの一部を交えて、内容をご報告します。高齢者の誤嚥性肺炎には、12個の診療項目が必要であることを、われわれは研究を通じて提唱しています(Yoshimatsu Y, et al. Eur Geriatr Med. 2024;15:57-66)。これらは診断、治療、嚥下評価と介入、栄養管理、基礎疾患の治療、予後予測、意思決定支援、予防、緩和、口腔ケアと歯科治療、リハビリテーション、多職種連携です。これらを標語にまとめたのが、「Diagnose, Treat, and SUPPORT」です(図1)。この標語では、まずは適切な診断と治療を行うことを大前提に、多職種で支持療法を行うことを表しています。SUPPORTは、各種支持療法の頭文字からとっており、患者・家族をサポートすること(supportive care=支持療法)を意味します。

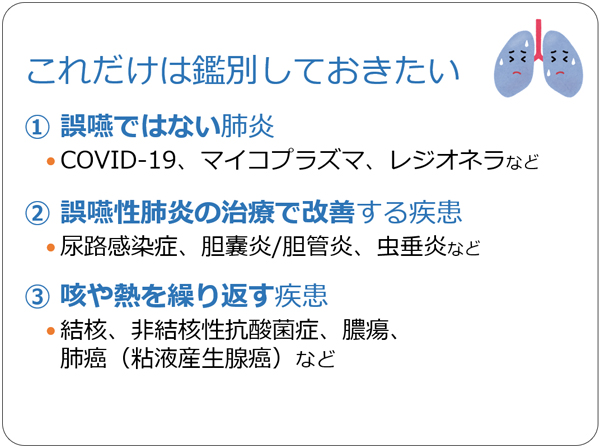

誤嚥性肺炎には明確な基準がないため、確実に診断することは容易ではありません。日本呼吸器学会による成人肺炎診療ガイドライン2024では、誤嚥の原因に加えて肺炎の原因があることが、誤嚥性肺炎につながることが表されています。脳卒中や頭頸部癌などの誤嚥の原因があるからといって、全員が誤嚥性肺炎を発症するわけではありません。口腔内の衛生状態不良、免疫力低下、呼吸機能・全身状態の低下に伴う咳嗽(喀出力)の減弱などが肺炎の原因になります。高齢者の肺炎のほとんどが誤嚥性肺炎であることが報告されており(Teramoto S, et al. J Am Geriatr Soc. 2008;56:577-9)、私は高齢者の肺炎をみたら誤嚥性肺炎を考えるようにしています。ただし、安易に肺炎と診断する前に除外しておきたい疾患がいくつかあります(図2)。特にCOVID-19や肺結核では他者への感染リスクが、また肺癌では本人の予後へも大きく影響するため、病歴や身体所見、画像所見、経過などから鑑別を行います。

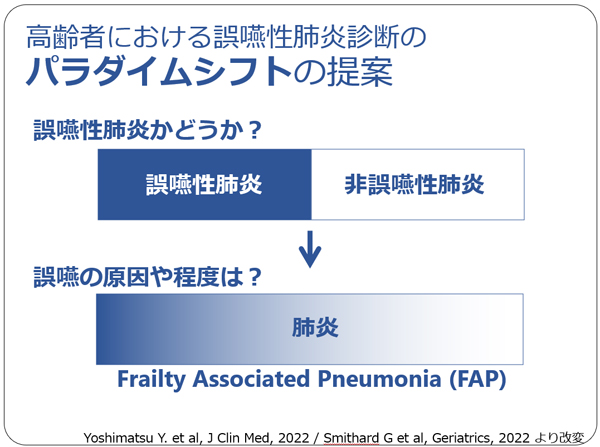

高齢者では誤嚥が関与しない肺炎のほうが少なく、また外来などの限られた時間で誤嚥性肺炎か否かを確定することは難しいため、誤嚥性か否かを無理に区別することより、誤嚥の原因がないかを丁寧に探る診療が、この超高齢化社会では求められていると考えます(図3)。

原因により治療や予防法が変わってくるためです。例えば胃食道癌術後、胃食道逆流症などの消化器疾患では、とろみの使用や嚥下訓練ではなく、六君子湯など上部消化管運動を促す薬物療法とともに、逆流を防ぐ生活指導が中心になります。パーキンソン病や重度認知症など神経疾患では、食べやすい姿勢や食具なども含めた調整とともに、原疾患の治療、食事時の起立性低血圧などの鑑別も必要になります。COPDなどの呼吸器疾患では呼吸と嚥下の協調運動のズレから誤嚥をしやすくなるため、まずは呼吸理学療法や吸入・酸素療法の調整、食事時のポジショニングなどで息切れを緩和することが、誤嚥や肺炎の予防につながります。

誤嚥性肺炎の抗菌薬治療においては嫌気性菌をカバーする抗菌薬を反射的に使いがちですが、この習慣は1970年代の文献に起因しています。肺炎の診断や口腔衛生状態が改善した1990年代以降の文献では嫌気性菌カバーが不要であるとするものが多く(Yoshimatsu Y, et al. J Clin Med. 2023;12:1992)、欧米のガイドラインではルーチンでの嫌気性菌カバーは推奨されていません。日本呼吸器学会による成人肺炎診療ガイドライン2024では私も誤嚥性肺炎の項目を担当し、数々の議論が行われた末、嫌気性菌カバーの推奨は決定できないという判断になりました。

現状では、胃酸誤嚥による化学性肺臓炎ではそもそも抗菌薬治療の必要性があるのかを考えるとともに、抗菌薬治療が必要な症例においては、口腔内衛生状態、過去の微生物検査の結果、基礎疾患、膿瘍形成や壊死の有無、重症度、発症経緯(市中/院内)などから総合的に判断することが求められています。

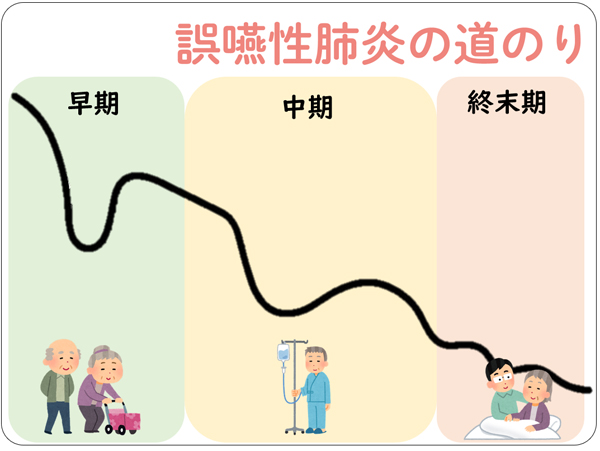

誤嚥性肺炎の診療全般において言えることですが、とくに支持療法においては、多職種での連携が重要になります。このとき、各職種が誤嚥性肺炎のillness trajectory(私は「道のり」と呼んでいます)を想定して目の前の患者さんがどの病期であるかを知っていることが、チームとして適切な介入をする糸口となります(図4)。身体活動性の保たれた患者さんの初めての誤嚥性肺炎と、パーキンソン病が進行した終末期の肺炎では、嚥下の評価や訓練、食事の調整など各種介入の意図が異なります。主治医として病期を明確にし、地域の関連職種で共有することで、その患者さんにふさわしい、過不足のない細やかなケアへとつながります(詳しくは拙著や日経メディカルオンラインの連載も参考にしていただければ幸いです)。

これからの超高齢化社会では、誤嚥性肺炎の診療の場が病院から地域へとより移行していくと考えられます。ぜひこの機会に一度、地域の看護師や薬剤師、療法士とも誤嚥性肺炎の診療について話し合ってみてください。

(2024年9月21日、第613回診療内容向上研究会より)

図1 高齢者の誤嚥性肺炎診療に求められること(株式会社レーマン作成)

図2 誤嚥性肺炎の診断時に除外しておきたい疾患

図3 高齢者における誤嚥性肺炎診断のパラダイムシフトの提案

図4 誤嚥性肺炎の病期(吉松由貴『対話で変わる誤嚥性肺炎診療』(日経メディカル)より)