医科2024.12.07 講演

非耳鼻咽喉科医向けの耳鼻咽喉科領域の話~鼻出血・副鼻腔炎を中心に~

[診内研より553] (2024年12月7日)

JCHO大阪病院耳鼻咽喉科 前田 陽平先生講演

はじめに

耳鼻咽喉科は耳・鼻・のど(咽頭と喉頭)・頸部を幅広く扱う診療科である。最近、日本耳鼻咽喉科学会も日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会と改称したが、これは耳鼻咽喉科の守備範囲の広さと耳鼻咽喉科の外科的側面を広く知ってもらうための改称である。私も耳鼻咽喉科医の一人として耳鼻咽喉科という診療科について広く知られてほしいと考えている。ジェネラリスト向けの本稿で耳鼻咽喉科の全ての分野について触れることは難しいが、講演で話した内容を中心に叙述的に記載する。

鼻の話について

(1)鼻出血鼻出血はジェネラリストや初期研修医が比較的よく遭遇する耳鼻咽喉科救急疾患である。まず、小児において、鼻出血は非常に多い。5歳以下の30%、6~10歳の56%に鼻出血の経験ありとするデータもある。一方で2歳以下では非常にまれであり、2歳以下の鼻出血では外傷や器質的疾患の存在を考える必要がある。また、特に小児の鼻出血のピットフォールとして異物によるものがある。異物が原因で感染を起こすと膿性鼻漏が見られるが、出血を伴う場合もある。心配のいらない鼻出血の特徴は「前方からのすぐ止まる鼻出血」である。それ以外については耳鼻咽喉科医の診察を受けるように勧める。鼻中隔前方のキーゼルバッハ部位が鼻出血の8割程度の原因部位とされており、適切な圧迫によって止血できることがほとんどである。

適切な圧迫法について勘違いされていることも多いので、ここで確認しておくと、①鼻翼を圧迫する(外鼻孔が閉じるように圧迫する。患者に説明するときには鼻の穴がしっかり塞がるように圧迫すると指導する)、②下を向く(上を向くと血を飲み込みやすいため)の2点が重要である。よくある勘違いとしては鼻骨の部分を圧迫する(圧迫で凹まない部分を圧迫するのは誤りである)、冷やす(冷却の医学的な効果はないと考えてよい)、首の後ろをたたく(もちろん効果はない)、などがある。正しい圧迫を図1に示す。

成人の鼻出血も小児と基本的なマネジメントは変わりないが、小児よりも止血困難例が多い。抗血栓薬の内服があると出血しやすく、止血しにくい。おそらく動脈硬化などの影響と思われるが、動脈性の出血を目にすることも多い。後方からの出血の場合はガーゼパッキングなどで鼻内から圧迫するのも容易ではなく場合によっては後鼻孔バルーン挿入が必要になったり、焼灼などの処置が必要になったりするため、耳鼻咽喉科医もしくは熟練した救急医の対応が必要になる。動静脈奇形などが原因の場合はInterventional Radiologyによる止血術が選択されることもある。

さて、鼻出血が圧迫で止まらないときに処置するとすれば、鼻内を観察しつつ処置をするのか、鼻内を観察せずに処置するのか、という選択がある。もちろんわれわれ耳鼻咽喉科医は鼻内を観察しつつ処置する。そのためヘッドライト、鼻鏡、あるいは内視鏡を用いて処置することになる。アドレナリンガーゼや軟膏ガーゼなどを挿入して鼻内から圧迫する、あるいは焼灼処置によって止血する。一方で、非耳鼻咽喉科医にとって鼻内を観察しつつ処置をするのはかなりハードルが高い。興味があれば耳鼻咽喉科医に教わればそれなりにできるとは思うが、トレーニングなしでいきなり救急の現場で行うのは意外と難しいと思われる。「適切に圧迫できているのに出血が止まっていない患者」は少なくとも一番前方からの出血ではないと思われるので、ますます難しいといえる。

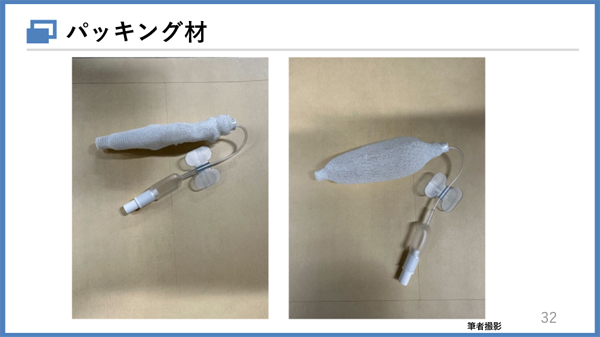

そこで、私が勧めているのが簡易なパッキング材の挿入である。そもそも鼻というところは入口が狭くて奥が広いために処置が難しいので、細長いものを挿入してそれを鼻内で広げることは理にかなっている。様々なタイプのものがあるが、図2のようなものをまっすぐ挿入して鼻内で膨らませるのが簡単である。後方からの出血に対しては鼻からバルーンを挿入して咽頭で膨らませて引っ張ってくるという方法でも後方の圧迫が可能である。これと前述のパッキング材を組み合わせるのも一手である。

(2)副鼻腔炎

発症後1カ月以内の急性副鼻腔炎と発症後3カ月以上の慢性副鼻腔炎に分けて考える必要がある。この中間の1カ月~3カ月の間は亜急性として急性もしくは慢性に準じて加療することになる。

急性副鼻腔炎ではウイルス性も多く、軽症例では3日間は抗生剤なしで経過観察が勧められる。改善しない場合や中等症以上では抗生剤投与を考慮するが、アンピシリンが第一選択である。アンピシリンは投与量が不足しないように注意する必要がある。筆者は健康な成人の急性副鼻腔炎であればアンピシリン1.5g/dayの投与を行うことが多い。

慢性副鼻腔炎は二次性のものを見逃さないように注意する必要がある。例えば、全身性疾患に伴うものとしては好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、多発血管炎性肉芽腫症や悪性リンパ腫などが副鼻腔炎を起こす。これらは基本的に両側性である。また、歯牙や真菌による副鼻腔炎もあり、これらは片側性である。腫瘍による副鼻腔炎も基本的に片側性になるので、とくに片側性の副鼻腔炎が疑われる画像や症状については耳鼻咽喉科への受診が望ましい。

アレルギー性真菌性副鼻腔炎も知っておくべき病態である。これは真菌を含むムチンが存在し、この真菌に対するⅠ型アレルギーが起こることで副鼻腔炎を起こすものである。所見としては鼻内に鼻茸(鼻ポリープ)を形成し、さらに、画像としてはCTの軟部条件で高吸収域を認めること、さらにはMRIのT2強調像で無信号領域を認めることが特徴である。

これらは同じく2型炎症である好酸球性副鼻腔炎でも認められることがある。ただし、アレルギー性真菌性副鼻腔炎では片側性であることも珍しくないこと、真菌に対するⅠ型アレルギーが必ず認められること、が異なる点であるといえる。アレルギー性真菌性副鼻腔炎の治療としては内視鏡下鼻副鼻腔手術(Endoscopic Sinus Surgery;ESS)が重要となる。海外の報告と異なり、徹底的に手術することで自験例では再発を認めていない。他の治療としては全身性ステロイドも奏功するが、投薬で症状が軽減しても、ムチンが遺残した場合には比較的再発しやすいため注意が必要である。疑わないと診断できない疾患なので疾患概念を知っておく。

上述の二次性副鼻腔炎を除外した特発性の両側性の慢性副鼻腔炎の場合は、好酸球性副鼻腔炎と非好酸球性副鼻腔炎に分けて考える。非好酸球性副鼻腔炎はマクロライド少量長期投与、ESSを中心とした治療になる。一般には好酸球性副鼻腔炎と比べて予後良好であると考えられているが、自験例では好酸球性副鼻腔炎と比較して明確に予後がよいといえるわけではなく、線毛機能不全などが背景になっていることもあるので注意が必要である。

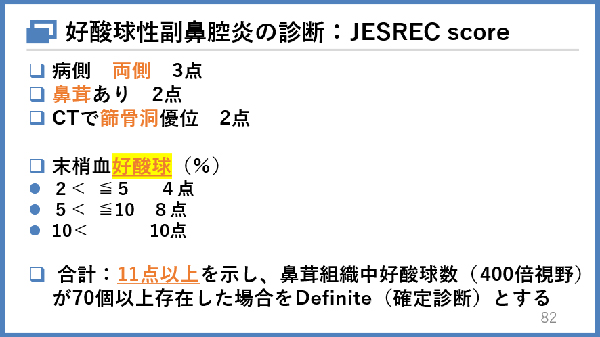

一方、好酸球性副鼻腔炎は厚生労働省の指定難病となっている。嗅覚障害を伴うことが多いこと、喘息を合併することが多いこと、鼻ポリープが見られることなどが特徴である。診断としてはJESREC Studyが有名であり、図3のように末梢血好酸球%、CTスコア、ポリープの有無で診断できる。内服ステロイドは奏功するが継続投与は行わない。短期投与を数カ月に1回程度行うことでコントロールできれば問題ないが、年3回以上の短期ステロイドが必要になる場合は内視鏡手術を考慮する。自験例では手術加療を施行した患者の85%程度については術後局所治療でコントロール可能だった。これで不十分な場合は生物学的製剤を考慮する。生物学的製剤としてはIL-4受容体αをターゲットにしたDupilumabとIL-5をターゲットにしたMepolizumabの2種の薬剤が使用できる(鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対しての適応だが、現実的には好酸球性副鼻腔炎に対して使われることがほとんどだと思われる)。いずれも効果がある薬剤で、その使い分けについてのコンセンサスは今のところはない。生物学的製剤の開始後は、基本的には継続して投与していくことになる。

鼻以外の話について

紙面が尽きてきたので五月雨式に鼻科領域以外で非耳鼻咽喉科医に知っておいていただきたいことを記載していく。(1)新生児聴覚スクリーニング

先天性難聴は新生児の1%にみられるといわれる。新生児聴覚スクリーニングによって早期に発見して早期に適切に介入することが重要。音声言語にしろ、視覚言語にしろ、適切な療育につなげることができる。音声言語を活用する場合は早めの補聴器、ひいては人工内耳につなげることができることもある。いわゆる1-3-6ルールが有名。これは生後1カ月までに新生児聴覚検査、3カ月までに精密検査を実施し、6カ月までに療育開始という聴覚障がいの早期発見・早期支援(Early Hearing Detection and Intervention)のガイドラインで提唱されている時間軸である。

(2)耳を守る大切さ、難聴について

2020年に、「予防可能な40%の12の要因(高血圧・肥満・糖尿病など)の中で、難聴は認知症の最も大きな危険因子である」という指摘がなされた。難聴のために、音の刺激や脳に伝えられる情報量が少ない状態にさらされてしまうと、脳の萎縮や神経細胞の弱まりが進み、認知症の発症に大きく影響することが明らかになったもの。

一方で、世界では11億人の若者が難聴のリスクにさらされているといわれている。これはイヤホンや大きな音で音楽を楽しむ環境にさらされることによるもの。たとえば、イヤホンではノイズキャンセリング機能などをうまく活用することでこれらを少しでも予防することができる。大きな音に暴露した後は耳を休めることが重要である。

(3)ヒトパピローマウイルスについて

ヒトパピローマウイルス(HPV)は子宮頸癌の原因として有名だが、中咽頭癌の原因としても重要で、米国では新規のHPV関連癌として子宮頸癌よりもHPV関連の中咽頭癌が多いという状況になっている。HPV関連中咽頭癌は当然ながらHPVワクチンによる予防が期待できる疾患。HPV関連中咽頭癌は女性よりも男性に多いので、HPVワクチンの接種が男性にも広がることが期待される。

終わりに

以上、叙述的に耳鼻咽喉科領域について鼻科疾患を中心に記載した。皆さまの参考になれば幸いだ。(2024年12月7日、第616回診療内容向上研究会より)

図1 正しい圧迫法

図2 左から右のような状態に膨らませることで鼻内から圧迫が可能である

図3 JESREC Scoreによる診断