歯科2012.07.25 講演

歯科特別研究会より 口腔がんの診断と治療 ―最近のトレンド

兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

主任教授 浦出 雅裕先生講演

はじめに

がんは3人に1人が罹患し、死因別死亡率が最も高い疾患である。がんの原因究明のための基礎研究、診断法や診断機器の開発、新しい治療法の開発により、以前に比べて治療成績は格段に向上したが、再発や転移をきたす難治性のがんも厳然として存在し、がんの制圧までにはまだかなりの時間を要すると考えられる。しかし、種々のがんのなかで、口腔がんは治りやすいがんに含まれ、積極的な治療を行えた場合の5年生存率は70%を超える。歴史的な流れを振り返ると、1980年半ばから発展したマイクロサージェリ-を用いた再建外科による手術適応の拡大は画期的であったし、器官温存のための化学放射線療法の進歩、さらに最近では超選択的動注化学療法を併用した放射線治療により、治療効果はさらに増大し、手術回避症例も増加している。

幸い、兵庫医科大学病院歯科口腔外科では中央放射線科の協力を得て、2003年より60以上の超選択動注症例を経験し、80%を越える高い生存率を得ている。その概略については、歯界月報(711号、2010年10月号)に報告した。

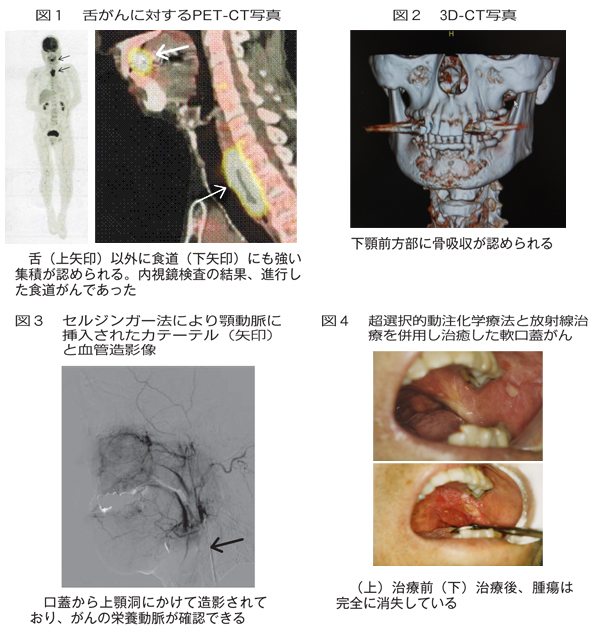

また、診断については、迅速で的確な病理診断が最も重要であるが、再発や転移検索においてPET-CT撮影は欠かすことのできない検査となっている。

この講演では、口腔がんの診断と治療についての最近のトレンドについて述べた。

1.口腔がん(頭頸部がん)発生のメカニズム

ヒトの体は約60兆個の細胞から作られており、新陳代謝という形で、細胞が分裂増殖したり、死滅したりしている。多くの新しい細胞の中には、外界からの刺激を受けて、遺伝子変化を伴った「異常細胞」も発生する。普通このような細胞は、体の中の免疫監視機構が働いて排除されるが、それを逃れたものが自律的に増殖し、腫瘍を形成する。

現在、がんは遺伝子病と考えられており、イニシエーター(放射線、紫外線、化学発がん物質、ウイルス、活性酸素など)とプロモーター(タバコ、アルコール、温熱、歯牙鋭縁、口腔衛生不良など)が反復して作用することにより遺伝子変化(がん抑制遺伝子の抑制やがん遺伝子の活性化)がおこる。その結果、正常口腔粘膜は過形成、異形成、上皮内がんを経て浸潤がんになると考えられている。

2.前がん病変と前がん状態

前がん病変には白板症と紅板症があり、これらはすでに遺伝子変化がおこっている状態でがん化率は高い。白板症で5~10%、紅板症で40~50%といわれている。前がん状態には扁平苔癬、プランマー・ビンソン症候群、粘膜下線維腫などがあり、がんが発生したことが報告されているが、がん化率は前がん病変の10分の1~100分の1と低い。

3.口腔にできるがん

口腔がんは、全がんの約2%、頭頸部がんの35%を占めており、組織学的には扁平上皮がんが約80%、唾液腺がんが8%、その他に悪性リンパ腫、肉腫、悪性黒色腫などが数%含まれる。発生部位としては、舌、上下歯肉、口底、頬粘膜の順に多い。

4.診 断

視診および触診が基本である。一見して「汚い」、難治性の潰瘍形成、触診すると周辺に「しこり」がある、が典型的な悪性腫瘍の特徴である。画像診断として、原発腫瘍に対してはパノラマX線、CT、 MRI、超音波検査、所属リンパ節転移に対してはCT、MRI、FDG-PET、超音波などの検査、遠隔転移に対しては肺では胸部X線、胸部CT、骨シンチとしてテクネシウムシンチ、腫瘍シンチとしてガリウムシンチが用いられてきたが、FDG-PET検査が導入されてからは、感度が良いためもっぱらPET-CTが行われている。

口腔がん患者の約9%が食道がんや胃がんを合併することが知られており、PET-CT検査により初診時にそれらが発見された症例もある(図1)。

確定診断は生検による病理診断によるが、単に良悪の判定のみならず、がんの分化度、細胞異型性、核分裂像、浸潤様式などの悪性度が治療法の選択に重要なポイントとなる。

5.治療および治療成績

治療法の基本は、外科療法、放射線療法、化学療法であり、それぞれ利点と欠点がある。小さながん(径3㎝以下)では主として外科的切除、大きながんでは放射線や抗がん剤により縮小してから外科的切除を行うのが一般的である。切除範囲が大きい場合には、皮弁や筋皮弁、チタンプレートなどによる即時再建が必要である。腫瘍外科手術や形成外科手術の進歩による手術適応範囲の拡大、3D-CT(図2)やPETなどの画像診断の導入により、治療成績は格段に向上してきている。

当科における過去20年間の5年生存率を前半10年と後半10年に分けてみてみると、全体で54%(n=138)→74%(n=191)、80歳未満と他病死を除くと58%(n=106)→80%(n=160)に上昇した。その要因の一つは、超選択的動注化学療法(セルジンガー法による大腿動脈からのシスプラチン動注)を併用した放射線治療である(図3、4)。

対象症例の多くがステージIII、IVの進行がんであるが、全体の5年生存率が70%(n=55)、疾患特異的5年生存率が79%(n=49)と好成績であった。

6.今後の展望

がん治療の均てん化という国の施策により、がん治療を行う医師や施設に対して一定の医療水準が要求されるようになってきた。それに伴い、専門機関によるがん治療認定医などの資格も要求されている。より高い技術を駆使し治療成績を向上・維持するためには、自助努力もさることながら、関連医科との集学的治療は必須である。