2015年3月15日(1777号) ピックアップニュース

第86回 評議員会特別講演 講演録 「集団的自衛権行使容認」

これまでの憲法解釈を崩壊させる

【さかた まさひろ】1943年生まれ、和歌山県出身。東京大学法学部卒業後、大蔵省へ入省。81年内閣法制局第一部参事官に就任。その後、大蔵省大臣官房参事官、内閣法制局第一部長、内閣法制次長などを歴任し、2004年から内閣法制局長官。06年退官し、弁護士登録。アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問就任

法律と憲法

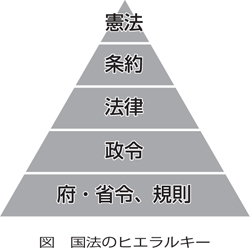

日本の法令のヒエラルキーは図の通りだ。最も上位に憲法があり、その下に法律、政令、省令と続く。そして、その中心をなしているのは法律である。では、法律とは何か。いろいろな言い方があるが、一言で言えば、「統治の道具」だ。近代民主主義国家では、唯一の統治の手段が法律となる。

これはどういうことかというと、人は皆一人ひとりが自由な存在であり、全ての基本的人権を享有している。しかし、多くの人が社会をつくって共同生活をする場合には、全員がやりたい放題では、あちこちで衝突が起こり、夜もおちおち眠れないことになってしまう。そこで、それぞれ少しずつ、他人の幸せのために我慢させられることになる。難しく言うと、公益、公共の福祉のために少しずつ各人の人権を侵害せざるを得ないことになる。こうした人権の侵害は、近代民主主義国家では、法律によってのみ許される。

たとえば、皆さんは医師だが、他にも医師になりたい人はいるだろう。国民には職業選択の自由があるから、本来なら誰でも医師になることができるはずだ。しかし、そんなことは許されない。専門的な教育を受けて、試験を受けて資格を得た人だけしか医師になれない。これは職業選択権の制限だ。

税金も同じだ。国民はそれぞれ財産権を保障されているはずだが、国はそれを横取りしていく。しかしそれをしなければ、神戸のように美しい街は作れないし、国民に等しく医療を提供することもできないだろう。こうした人権の侵害は法律でなければできない。

これは日本だけでなく、世界中どこでも法治国家であれば同じだ。私たちは、若い頃「法律は、男を女にすること以外は何でもできる」と教わったが、それぐらい法律は万能の統治手段なのだ。

憲法の役割は国家権力の歯止め

さて、法律が制定されれば、国民はそれに従わなければならない。気に入らないからといって、無視したり、勝手に解釈したりすることはできない。その法律が、唯一逆らうことができないのが憲法だ。法律は国会の多数決で決められる。では何を決めてもいいのか。

たとえば、現在の国会では男性の方が圧倒的に多い。そこで、実際にはそんなことを思っている議員はいないと思うが、ある議員が「男性の方が偉いから、女性は1票ではなく、0.5票にしよう」と言いだし、それを定めた法律が国会で可決されたとする。しかし、そんな法律は効力を有さない。なぜなら、憲法がいけないと定めているからだ。

多数も誤ることがあるし、多数による暴力を許さない、どんなに民主主義だといい、国民の多数が賛成だからといって、少数者、もしくは多数に属さない人の人権を不当に侵してはいけないということを憲法は定めている。

つまり、憲法は、最も有力な統治の手段たる法律の作り方も含めて、統治のためのルールを定めている。

国民は、憲法の枠内での統治を委任しているのであり、憲法を守る主体は統治権力だ。憲法第99条は、国務大臣や国会議員、裁判官その他の公務員など統治権力の担い手に憲法を守るべきことを命じていて、国民が憲法を守らなければならないなどとは規定していない。

多くの人は憲法が「法律の親分」のようなものだと思っているが、憲法と法律とでは名宛人が全く異なる。だから、憲法を守るべき政府が、勝手に憲法を解釈するなどというのは、国民が法律を勝手に解釈して、それに従わないことと同じだ。

もし憲法に統治にとって不都合な規定があるのなら、国民にそのことを説明し、賛成してもらって、その規定を変更するのが、デュープロセス、政治の正しいあり方だ。

立法における政府の重要な役割

今、日本には法律が約1900ある。そして、毎年百数十本の法律が制定されている。多くは、それまでの法律の一部を改正するもので、新法は20〜30本くらいだ。法律案には内閣が提出するものと議員が提出するものとがある。可決され成立する法律の8割が閣法、つまり政府が提出した法律案である。議員が提案する法律を議員立法というが、全体の2割程度だ。

さらに、中身についてみると、たとえば社会保障制度に関する法律や税法のように難しい法律、特定秘密保護法のように与野党間で厳しい意見の対立があるもの、自衛隊の海外派遣のように憲法との関係が問題になるもの、そうしたいわば中身の濃い法律のほとんどは政府提案だ。国会が立法府ではあるが、実際には政府が立法過程で大きな役割を果たしている。

政府の法律案をチェックする内閣法制局

さて、政府が法律案を作成する時の一丁目一番地が憲法適合性のチェックだ。そして、その前提として、政府が憲法の各条について正しい理解をしていることが必要だ。違憲・無効の法律が続出したのでは、社会が大混乱する。だから、政府の憲法解釈は、裁判所の憲法判断以上に重い意味を持っている。その解釈などを担っているのが、内閣法制局だ。法制局は政府提出の法律案には全て目を通す。そして、憲法適合性だけでなく、法律の趣旨が全うされているか、他の法律と矛盾しないのかなど、さまざまな視点からのチェックをしている。

法律の憲法適合性について例を挙げてみよう。私の法制局在職中のことだから少し古い話になるが、「裁判員裁判法」が制定された。今では施行されて5年が経過し、定着した感もあるが、憲法との関係では問題をはらんでいた法律だ。

問題になったのは憲法第32条や第37条との関係だ。憲法第32条には「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と、第37条には「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」と書かれている。ここでいう「裁判所」が神戸地裁などの建物、場所を指しているのでないことはいうまでもない。それは法と事実と良心に従って適正・公正な判断をすることができる裁判官によって構成される法廷という意味だ。その判断の公正を担保するために、憲法はさまざまに裁判官の身分を保障している。

つまり憲法は、政治的な圧力に屈したり、世論の動向に左右されたりしないで裁判が行われることを期待している。しかし、裁判員裁判とは裁判に民意を取り入れる仕組みだから、憲法が全く予定していないものだ。むしろ民意から独立して行うのが憲法が予定した裁判だから、矛盾しているともいえる。この矛盾を克服する、つまり民意を反映させつつも公正な判断を維持するためにさまざまに工夫をしたのが現在の裁判員裁判の制度なのだ。

また、行政が憲法に適合した形で遂行されているかどうかをチェックすることも法制局の大きな役割だ。

たとえば1985年に当時の中曽根内閣が「戦後政治の総決算」を掲げて行った靖国神社公式参拝。それまで政府は、宗教施設である靖国神社に国務大臣が国務大臣として参拝するのは、国の宗教活動に当たるおそれがないとはいえないとして、いわゆる公式参拝を差し控えてきた。

そこで安保法制懇と同じように総理の私的諮問機関として靖国問題懇談会が設けられ、その答申を得て、手水を使わない、社殿の中に入らず、階段を上がったところで礼だけをする「社頭一礼」方式による正式参拝を実施された。靖国神社が戦没者追悼の中心的施設であるというのは大方の国民の常識といえるから、この方式であれば、宗教施設を応援するためではなく、戦没者に追悼の誠を捧げるために総理が参拝していると評価してもらえると考えたわけだ。

最高裁が違憲判決を出さない理由

この公式参拝に対しては、違憲訴訟も起こされた。自衛隊のイラク派遣も同様に違憲訴訟が起こされた。しかし、この種の訴訟で政府が負けることはない。なぜなら、事件性がないからだ。裁判というのは、それによって法的な利益が得られることが前提である。法律用語で「訴えの利益」というが、簡単に言えば「首相の公式参拝や自衛隊のイラク派遣とあなたの利害と何の関係がある」ということだ。たしかに不愉快かもしれないが、これらの行為によって原告の法的な利益が害されているわけではないということだ。もう一つ、最高裁は別の理由で合憲・違憲の判断を行わないことがある。それは、「統治行為論」というもので、たとえば米軍の駐留の合憲性が争われた砂川事件では、こうした「高度の政治性を有するもの」が違憲かどうかの法的判断は、内閣や国会の政治的な判断と不可分であって、裁判官という官僚集団がつかさどる「裁判所の司法審査権の範囲外」であるという考え方だ。恵庭事件や長沼ナイキ訴訟など、自衛隊の合憲性についても過去に何度か争われたが、最高裁の判断が示されたことはない。

こうした制約から、今回、集団的自衛権の行使を容認することになったとしても、その憲法適合性を最高裁が判断することは望み薄ではないかと思う。

さらに、最高裁による「違憲審査」には判断が事後的になるという問題もある。たとえば、昨年非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1であると定めた民法第900条4号を違憲とする最高裁の判断が示されたが、この裁判の対象となった事件、相続は、2001年に起きたものだ。その後も毎年、日本全国ではおそらく何百件も、相続人に嫡出子と非嫡出子の両方がいる相続が発生していると思う。それが全部、今頃になって遺産分割のやり直しということになったら、大混乱だ。そこで最高裁は、これまで平和裏に遺産分割を終えている相続については、もう争わないでください、といっているのだが、それはそれで法の下の平等に反することになる。

すべての法律は、憲法に適合しているという前提で執行され、その上に社会的な事実が積み上がっていく。その法律の規定がいったん違憲、無効となると、それまでに築き上げられた法的な秩序が根底から覆されることになり、社会に大きな混乱が起きるから、最高裁も違憲判決を出すことにはどうしても慎重にならざるを得ない。

やはり立法段階での憲法適合性の審査が果たす役割、そしてその前提となる政府の憲法解釈の意義は極めて大きいと考えている。

政府のこれまでの憲法第9条の解釈

とりわけ憲法第9条については、政府の解釈が大きな意味を持ってきた。これまでの国会での憲法論議は圧倒的に第9条をめぐるものが多く、政府の第9条の解釈はこうした国会での議論の積み重ねの中で、いわば長年にわたって風雪に耐えながら築かれてきたものといえよう。「あの場合はどうだ」「この場合はどうなる」と重箱の隅をつつくような議論を経てきたものであるだけに、第9条に関する政府解釈は見事な論理的整合性を保っていると思う。今回の集団的自衛権行使容認の閣議決定は、そうした論理体系の、てっぺんを変えようというものだ。しかし、その氷山の水面下には、これまで積み上げられた体系がある。集団的自衛権を容認するとなれば、こうした論理体系を根っこから再構築することが必要になる。

今、集団的自衛権に対する国民感情としては、「集団的自衛権というのはよく分からないが、中国も軍事力を増していて、北朝鮮も怖い。日本もできることがあればしたほうがいいんじゃないか」というものだろう。

しかし、「憲法にはなんと書いてありますか」と聞くと「よく分からない」という人が多い。

憲法第9条1項は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」というものだ。これだけで十分に「平和主義」がうたわれているように見えるが、この規定は、実はたいしたことはない。こうした趣旨の規定は、イタリアやスペインをはじめ世界十数カ国の憲法にある。それに1928年にパリで締結され、翌年発効した「不戦条約」にも同様の趣旨が盛り込まれている。この条約は、第1次世界大戦の反省に立って、再び戦争が起きないように列強諸国が結んだものだ。それでも第2次世界大戦が起きたわけだが、現在、国連憲章の第2条第3項、第4項にも同じ趣旨が盛り込まれている。

だから、憲法第9条第1項は世界標準だし、世界中の国がこの不戦条約や国連憲章を守っていれば戦争は起こりえない。でも、実際には戦争は起こっている。なぜか、それは不戦条約や国連憲章に違反して他国を攻撃する悪い国があるから、そしてそうした国から武力攻撃を受けたら、それに対抗して武力行使をすることが認められるからだ。

日本国憲法が独特なのは、第1項だけではなく、第2項があることだ。第2項では「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」としている。

ここにいう交戦権とは、戦争をする権利のことではなく、交戦当事国に戦時国際法上認められた諸権利を総称したものと解されている。具体的には敵国の将兵を殺傷することや捕虜にすること、作戦がうまくいった場合に敵国の領土を占領してしまうことなどだ。

個別的自衛権の行使ができるといわれるけれど、日本はこの交戦権を持たないわけだから、その場合であっても、たとえば普通の交戦国であればできる敵国の占領などはできない、と政府は説明してきた。

さらに問題なのは「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」という規定の意味だ。これをもって「日本は非武装だ」という主張をする人は少なくないし、かつては憲法学者の大半がそうであったといってもよい。

そんな中で、政府は自衛隊がなぜ許されると考えてきたのか。その理屈は一言で言うと、憲法は第9条だけでできているわけではないということに尽きる。

第9条に続く第3章で、憲法は、言論出版の自由、居住移転の自由など、さまざまな人権の保障をしている。もちろん財産権も保障している。つまり憲法は、国に対して国民のこれらの権利を守ることを求めているわけだが、「守る」というのは、単に国が侵さなければよいということではなく、侵されるのを防ぐ責任を負うことでもある。

そこで万一、不らちな外国が日本を武力攻撃する事態になれば、どうするのか。こうした人権はたちまち危機に瀕するが、そうしたときでも、第9条があるから、指をくわえて見ているということで良いのだろうか。

政府の立場は「それは違う」ということだ。万一そうした事態になったら、外国の武力攻撃を排除することは、主権国家としての当然の責任であるし、その責任を果たすために必要な最小限度の実力組織は、第9条第2項が禁止する「戦力」には当たらないと説明してきた。この必要最小限度の実力組織が自衛隊なのだ。

集団的自衛権とは

60年間、こうした説明を政府が繰り返してきた結果、今では自衛隊は違憲だと主張する人は少なくなった。しかし、政府の理屈は裏返せば、外国が攻めてきて、国民の生命や財産に危険が及んだときだけ、自衛隊が実力行使をできるということだ。それ以外の場合、日本が攻められてもいないのに、実力行使をすることは、当然許されない。そこが、外国の軍隊、つまり「戦力」と異なるところだとしてきた。外国の軍隊は自国が攻撃を受けていなくても、実力行使ができる場合がある。それが集団的自衛権だ。国際法上は「自国と密接な関係にある外国への攻撃を自国が攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」と定義されている。要するに、日本以外のどこかのA国とB国が戦争を始めたとする。日本はA国と密接な関係がある。そこで、B国から攻撃は受けていないけれども、A国を応援するために一緒にB国と戦うことができる権利ということだ。もちろんA国は、B国から攻撃されたと主張するのだろうが、一般に戦争は、双方に言い分があり、どちらが悪いと断じることができる場合の方が少ない。

なぜ、このような権利が認められるのか。それは国連憲章第51条で、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」とされていることに根拠がある。

つまり、武力攻撃が発生した場合は、安保理が必要な措置をとるが、それまでの間、個別的自衛権と集団的自衛権に基づいて武力行使ができるということだ。日本も外国から攻撃された場合には、自衛のための実力行使ができるが、これは、ここでいう個別的自衛権に相当する。問題はそれと並んで、集団的自衛権も認められているという点だ。

そもそも、不戦条約以来、戦争は違法だとされているから、自国が攻撃されていないにも関わらず、武力行使をしようとすれば、集団的自衛権を根拠にする他ない。逆に、集団的自衛権と言えば、どんな戦争にも加わることができる。

集団的自衛権という語感から、何か大国の不当な侵略に対して、弱小な国が何カ国か集まって対抗するというイメージを持つ人がいるかもしれない。しかし、外国に軍隊を送れる国は、大国しかない。現実に集団的自衛権を行使したのは、旧ソ連、アメリカ、NATO諸国が中心となったものばかりだ。

集団的自衛権をはじめて発動したのは、1956年の旧ソ連によるチェコ侵攻だ。その後も、旧ソ連のチェコやアフガニスタンへの軍事侵攻は全て集団的自衛権の名の下に行われている。また、同様にアメリカもベトナム戦争などで集団的自衛権を発動している。国連憲章によれば、本来そうした武力紛争が発生した場合、安保理がどちらが悪いのかを判断し、必要な措置を執ることになっているが、安保理の常任理事国であり、拒否権を持つ旧ソ連やアメリカが自国の戦争を正当化しないわけがない。結局、こうした戦争に際しては、国連は最後まで何らの措置もとれないままに終わっている。

ベトナム戦争には、オーストラリアや韓国も集団的自衛権を根拠に参加している。韓国は延べ32万人を派兵し、4千人以上もの犠牲者を出している。しかし、自衛隊はもちろん、ベトナムに行かなかったし、自衛官に一人の犠牲者も出さず、また、ベトナムの人を一人として殺していない。これは第9条の下で集団的自衛権が認められなかったからにほかならない。

「権利があるのに使えない」はおかしくない

集団的自衛権行使容認に関する議論では、「日本も集団的自衛権を保有しているのに、使えないという解釈はおかしい。日本は成年被後見人か」というものがある。しかし、国際法上認められているというだけで、行使しなければいけないということはない。それは、各国の国民が判断することだ。たとえば、オーストリアは憲法で永世中立を定めている。このため、外国と日米安保条約のような軍事同盟を結ぶことができない。しかしオーストリアも国際法上、軍事同盟の締結権があることはいうまでもない。他にも国連海洋条約という条約がある。この条約では、沿岸国はいずれも12海里の範囲内で領海を設定することができるとされている。しかし、領海を設定していない国もあるし、12海里ではなく3海里としている国もある。このように国際法で許されていることと、それを実際に行うかどうかということは全く別の話だ。

日本は先の大戦の反省に立ち、国民が「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意」して、憲法第9条を定めたのだから、集団的自衛権の行使を認めないことは何もおかしなことではない。

海外での武力行使可能に

さて、これまで政府は、憲法第9条の下での自衛権発動の要件を、「わが国に対する武力攻撃が発生したこと」としてきた。それが、今回の閣議決定では、わが国に対する武力攻撃があった場合に限らず、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合にも武力の行使ができることに改めるとしている。この結果、日本が武力攻撃を受けていなくても、自衛隊が海外で武力行使をできることになる。

大きな問題は、他国に対する武力攻撃によってわが国の存立が脅かされ、国民の諸権利が根底から覆されるというのは、どういう場合なのかということだ。

総理や外務大臣は国会で、ホルムズ海峡が機雷封鎖されたり、米国の艦船が公海上で攻撃されたりした場合でも、この要件に当てはまり、集団的自衛権が行使できることがあり得るといった答弁をしているが、それだと何の歯止めにもならない。アメリカの軍隊と同じことを自衛隊ができることになる。そうなると一体、憲法第9条は何なのかとなる。多くの国民は、日本は平和主義の国であり、アメリカと同じように海外で武力行使ができる国だとは思っていないだろう。

政治の王道を踏み外した閣議決定

何よりも、もし集団的自衛権の行使をしなければ、国が立ちゆかないというのであれば、そのことを国民に説明し、納得してもらって、憲法第9条の改正をするのが政治の王道ではないだろうか。これまでの法制局の解釈がまちがっていたなどという次元に帰する話ではない。また、歴代の自民党政権の「軽武装、経済優先」という政治の路線は大勢として決して間違っていなかったのではあるまいか。

そうした国のあり方を変えるというのであれば、憲法改正の国民投票を通じて、国民に賛否を問うのがあるべき姿だろう。集団的自衛権を行使して武力行使に及べば、自衛隊員が犠牲になることも当然起こり得る。そうしたことについての覚悟を求める意味でも、国民の意思をしっかりと確かめることが必要だ。

では、今後どうすればよいのか。私は、政府になぜ、集団的自衛権の行使は許されないとしてきたこれまでの政府の憲法解釈を変える必要があるのかを厳しく問うていく必要があると思う。閣議決定では、日本を取り巻く安全保障環境が変化したとして、大量破壊兵器の拡散、軍事技術の発達、グローバルなパワーバランスの変化などを具体例に挙げているが、そのことと日本が他国間の戦争にクビを突っ込むことの必要性とがどうつながるのか。

そして、このことと密接に関係するが、「わが国の存立を脅かし云々」という閣議決定の文言が、いったい何を指すのか。文言の上では極めて限定されるはずのこの閣議決定に基づいて、地球の裏側にまで自衛隊を送れるようなことにならないかどうか、来年行われる一連の安全保障法制の整備の過程で、しっかりと見極めていく必要がある。