2024年6月25日(2073号) ピックアップニュース

東日本大震災・福島第一原発事故被災地訪問・線量測定レポート

(2024年5月3日~5日)

あまりに愚かなこの国の原子力政策

元京都大学原子炉実験所助教 小出 裕章氏

花々で彩られた大久保金一さんの桃源郷(飯舘村小宮)

大久保金一さんの居宅前での線量率の表示

桃源郷での線量率の一例

桃源郷での高線量率の場での表示

佐須公民館裏の元小学校跡地での線量率の表示

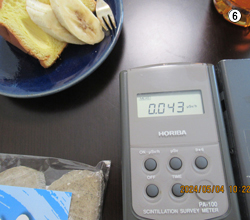

菅野芳子さん宅の食卓テーブルでの線量率の表示

菅野榮子さんのお墓周辺での線量率の表示

「おれたちの伝承館」内部

双葉町で打ち捨てられたままの建物

大野駅前で新しく作られようとしている建物

大野駅近くの災害復興住宅

宝鏡寺本堂前での線量率の表示

勿来漁協前で、組合長の芳賀文夫さん(左端)と福島県議の宮川えみ子さん(中央)と。右から2人目が小出氏

深刻な事故による破壊徐々に明らかに

福島原発が破局的事故を起こしてからすでに13年以上の歳月が流れた。事故自体は一向に収束できないまま、時が流れ、いまだに熔け落ちた炉心の状態すら明らかでないし、むしろ事故が予想以上に深刻な破壊を伴っていることが次第に明らかになってきた。

特に、原子炉圧力容器の台座であるコンクリートと鉄筋の構造物であるペデスタルは、コンクリートが破壊されてなくなっていることが分かってきた。こんな状態でいまだに原子炉圧力容器が格納容器の床に落ちていないことが不思議だし、場合によっては倒壊して格納容器を破壊する危険すらある。

また、原子炉建屋内への地下水の流入により放射能汚染水がどんどんと増え、昨年夏には国と東電は、もう持ちこたえられないとして放射能汚染水を海に捨て始めた。

敷地外の汚染もフレコンバッグに詰められた汚染土がいまだにそこここに残り、一部は現場で埋められ、一部は「中間」貯蔵施設に運び込まれた。それらの今後も見通しが立たない。もちろん山林の除染などできようはずもない。短半減期の放射性核種はすでに消えてくれたが、汚染の主成分であるセシウム137の半減期は30年で、13年たった今でも74%が残っている。

これまで兵庫県保険医協会の方々と汚染の調査を行ってきて、その都度報告も書いてきた。

今回は、2024年5月3日から5日にかけて調査を行ったので、その結果を報告する。

使用した機器の応答

使用した機器は従来と同じ堀場製作所のPA-100サーベイメーターである。まずはその応答をチェックするため、5月3日に私の居住地である長野県松本から福島に向かう列車の車内で機器の応答を調べた。その応答を図1に示す。松本から福島までの車内では、時に100nSv/hを超える場所もあったが、おおむね10~60nSv/h程度の線量率であった。

次に宿泊した福島駅前のホテルで、5月4日朝、測定した。

その結果を図2に示す。20nSv/hから40nSv/hの間でばらついてはいるが、およそ35nSv/h程度と安定している。比較的低い線量率で落ち着いているのは、客室が11階で、地面の汚染からの影響をほぼ受けないためであろう。

福島現地での測定

「移染」されない場所はいまだ事故当時の汚染残る

5月4日朝、福島駅前のホテルを出て、飯舘村、南相馬市、大熊町、楢葉町、いわき市などを車で走り抜けながら、各地で放射線量の測定を行った。その結果を図3に示す。

車内での線量率はおおむね40nSv/h前後で推移した。特に市街地の舗装道路を走っている時はそうであった。時々、100nSv/hを超える時が出現したが、それは市街地を出、いわゆる「除染」がなされていない場を通る時であった。また、後に述べるように高速道路でも切り通しになっているところを走るときには線量率が増加した。

飯舘村では、例年訪れてきたように小宮の大久保金一さんのお宅を訪問した。ここは、汚染が激しい場所であったが、大久保さんはお母さんのたっての希望で事故後短期で自宅へ戻り、ずっと生活してきた。広大な敷地はまさに「桃源郷」と呼ぶにふさわしいほどに花々で彩られている(写真①)。

居宅周辺だけは「除染」され、空間線量率は100nSv/h程度まで収まっている(写真②)が、ほとんどの場は汚染がそのまま残っている。8時半近くから9時過ぎまで、大久保さんの家周辺を測定して歩いたが、500nSv/hは当たり前(写真③)、特に高い場所では2000nSv/h(2μSv/h)を超えた(写真④)。

いま現在、空間線量率に最大の寄与をしている放射性核種はセシウム137(Cs-137)で、その半減期は30.1年である。フクシマ事故から13年が経ったと言っても、汚染の74%は残っている。

もともと「除染」と称される作業は、放射能を消しているわけではなく、汚染した土や汚染された樹木を切り倒してフレコンバッグに詰め、その場から別の場に移動させたに過ぎない。そのため、私はその作業を「移染」と呼んでいる。

放射能に関する限り「移染」は問題を先送りしているだけである。でも、人が居住する場を汚染させたままにはできないので、「移染」作業をすることはそれなりに意味がある。そして、大久保さんの居宅でもそうであったように、「移染」がなされた場では、それなりに線量率が下がるが、「移染」がなされていない場には、2011年の事故当時の汚染がいまだに残っている。

次に飯舘村の菅野芳子さんのお宅を訪問した。菅野さんのお宅は佐須公民館の道路を挟んで向かいにある。

佐須公民館はもともと小学校があった場所で、フクシマ事故後は除染作業などの作業場に使われていたそうだ。その場は、およそ100nSv/h程度の線量率で(写真⑤)、菅野さんのお宅に入れば、数十nSv/hに下がった(写真⑥)。

その後、昨年お亡くなりになった菅野榮子さんの墓のお参りに行った。地区のはずれの小高い丘の上にあったが、そこは「移染」もされないままなのだろう。200nSv/hを超えた(写真⑦)。

地域住民による「おれたちの伝承館」

次に、南相馬市の大町病院を表敬訪問したが、市街地は「移染」の効果であろう、病院の駐車場を含め、50nSv/h程度で落ち着いていた。その後、南相馬市小高区に設立された「おれたちの伝承館」を訪ねた。

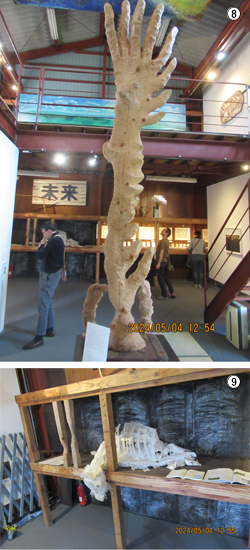

環境省が双葉町に作った東日本大震災・原子力災害伝承館は、開館までに約53億円の費用をかけたそうだ。東北地方太平洋沖地震は天災である。でも、福島原発事故が引き起こした巨大な被害は人災である。人災を教訓化するためには加害責任を明らかにすることが大切なはずだが、その伝承館では、国や東電の責任には一切触れていないし、説明員はそれに触れることを禁じられている。そんな伝承館に対して、被害を受けた人たちの歴史を伝承しようとして、「おれたちの伝承館」は作られた。

長年「もやい展」を続けてきた芸術家たちが地域の住民たちの協力を得て作り上げたものである(写真⑧・⑨)。「おれたちの伝承館」を作り上げてくれた人たちの善意を金銭で測ることはできないが、ほんのわずかの金銭しかかけられなかったであろう。

私たちが訪れた当日は、中心メンバーの一人である中筋純さんが案内してくれた。

「おれたちの伝承館」周辺も内部も線量率はおよそ50nSv/h程度で落ち着いていた。

次に、双葉町、大熊町を車で走ったが、打ち捨てられたままの建屋があちこちに点在しているままだった(写真⑩)。移動中の車中で測った線量率については図3に示した。舗装された道路を走行しているだけだが、それでも線量率は数百nSv/h、高い時には1800nSv/hの値を示した。

新しく作られた大野駅は人っ子一人おらず、周辺では新しい箱モノを作る工事が進められていたし(写真⑪)、災害復興住宅が建てられ(写真⑫)、なにがしかの住民が戻ってきているとのことだった。

放射能汚染水の海洋投棄

漁民は一貫して反対

その後、楢葉町の宝鏡寺を訪ねた。住職の早川篤雄さんは22年暮れにお亡くなりになってしまった。彼と立命館大学の安斎育郎さんが建てた「伝言館」をお連れ合いの千枝子さんが守ってくれていた。

宝鏡寺敷地内での線量率は昨年訪れた時とほぼ同じで、土がむき出しでない本堂の周辺では60から70nSv/h程度であった(写真⑬)。

その後、常磐道を「いわき・勿来IC」まで走り、勿来(なこそ)漁協を訪ねた。常磐道を走行中の車内で測定した線量率は図3に示してあるが、切り通しなどの場では数百nSv/hになる場があり、「移染」されていない道路わきなどには依然として汚染が残っていることが分かる。

勿来漁協では、組合長の芳賀文夫さんと福島県議の宮川えみ子さんのお話を聞いた。福島原発の放射能汚染水を海に流すことについて漁民は一貫して反対してきたこと、それでも漁を続けざるを得ないこと、獲れた魚を食べながらも原発には反対していくことなどをうかがった。

おわりに-原発事故の傷は深い

福島原発事故の傷は深い。破壊された原発自体をどうできるかもいまだにわからない。放出された放射能汚染も消えない。一部は「除染」と称してフレコンバッグに詰められたが、放射能が消えたわけではない。一度は中間貯蔵施設に運び込まれた土や樹木に含まれていた放射能も消えたわけではない。従来の日本の法令では1㎏当たり100Bqを超えるセシウム137を含んでいるものは放射性廃物として管理することになっていた。でもフクシマ事故後、国はその基準を8000Bq/㎏に改定し、それ以下の汚染物は全国にばらまいてしまおうとしている。全国にばらまくといっても、野放しにするのではなく、管理された状態で堤防や道路の地面下に埋めるので安全だと国は言っている。しかし、8000Bq/㎏が100Bq/㎏に下がるまでには190年の歳月がかかる。そんな期間にわたっていったい誰が、どういう組織が管理するというのだろう?

その上、これまでは曲がりなりにも管理されてきた放射能汚染水を、もうどうしようもないといって海に流し始めた。海は漁師の生活の場である。その漁師たちの反対の声を国と東電は聞かない。

フクシマ事故を受けて発令された「原子力緊急事態宣言」はいまだに解除できないままだが、今後、原子力利用をさらに進める方向に自民党の岸田政権は舵を切った。セシウム137の汚染は100年たっても10分の1にしか減らないことを思えば、この国は100年後も「原子力緊急事態宣言」を続けていなければならないはずだ。

あまりに愚かなこの国の原子力政策に呆れる。

福島県東部の地図